谢明良在复旦大学 徐晓林 图

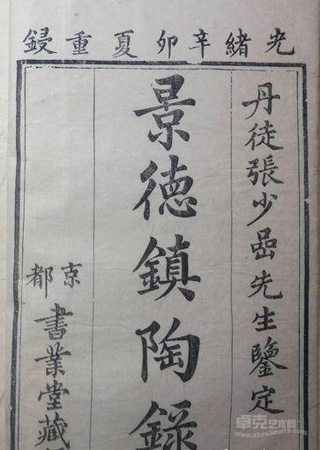

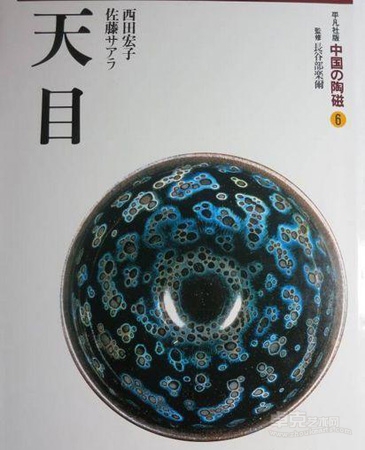

上图均为日本曾出版的 关于中国陶瓷的书籍和杂志

上图均为日本曾出版的 关于中国陶瓷的书籍和杂志

上图均为日本曾出版的 关于中国陶瓷的书籍和杂志

在陶瓷研究学者、台湾大学艺术史研究所前所长谢明良看来,成为一位鉴赏家,停留在谈论某一件东西的外观和尺寸或者产地及年代不是他的追求。他更愿意从历史、文化史中得到更有益的帮助,结合瓷器材料进行新的观察。他反复提到,要拓展亚洲视野,综合研究包括日韩、东南亚乃至波斯与中国陶瓷史的相关问题。

台湾大学艺术史研究所前所长、终身特聘教授谢明良是一位陶瓷研究权威。

他是一位不擅长使用电脑的学者,但却用抄写卡片的方式,把所有的一手、二手文献资料掌握到几近无懈可击,并编撰出《中国陶瓷史论文索引》、《贸易陶瓷与文化史》、《六朝陶瓷论集》等多部著作,获“国科会”杰出研究奖、台湾大学杰出学术专书奖等重要奖项。

他曾识别出河南汉墓出土的一件釉陶乐俑所持物,是欧洲古乐器Aulos(奥洛斯),并列举出可能传递路径上Aulos的相关图像遗物,结合史料证明了东西文化交流过程。

不久前,谢明良在出席复旦大学举办的“中国古陶瓷研究:探索与思考”学术讨论会上,多次谈及他的研究方法,即拓展亚洲视野,综合研究包括日韩、东南亚乃至波斯与中国陶瓷史的相关问题。

谢明良在接受专访时谈到他的研究观念:“我不想当鉴赏家,停留在谈论某一件东西的外观和尺寸或者产地及年代上,我希望从历史、文化史中得到更有益的帮助,把我的材料融入其中,进行新的观察。”

记者:此前你的演讲报告中,对研究陶瓷的日本学者进行了分类,有何特殊用意和意义?

谢明良:这种分类是我个人的分类,有些学者未必同意。在分类中可以发现,有些是专业的陶瓷史学者,一辈子从事陶瓷史研究;有些是历史学者,他们平常有自己的课题,但对于陶瓷史也有兴趣,所以做研究;再有日本文化史的学者,由于中国陶瓷在日本出土很多,曾经在日本(历史中)扮演很重要的角色,学者为了自己的专业,有必要了解中国陶瓷,虽然这批学者是为了自己的课题来研究中国陶瓷,但他们基于深厚的日本文化史背景,往往能做得不错;另外有些是考古学者,挖到了陶瓷,不能置之不理,也不好意思挖到了就问,于是便自己研究,时间久了,次数多了,他(对陶瓷研究)也有贡献;还有的人做科学化验,不仅是中国陶瓷,也有日本陶瓷,甚至于别的材料,他们做的中国陶瓷化验也对我们有帮助。

记者:相比日本陶瓷学者的多元背景,你怎么看中国内地研究者的情况?

谢明良:这些类别中国都存在,有点不一样的是,中国的学者只关注中国。可能因为研究材料非常丰富,自己这一块都做不完了,或许他认为中国是一个整体,没有必要再去看别人。事实上,中国自成一个体系,你不去看别人也可以,但有点可惜。因为你没有看到别人,很难回过头来评估自己的位置,使之更为准确。所以他只做自己这一块,比较缺少亚洲视野。亚洲视野可以给你更健康的眼睛来评估自己的专业。虽说中国是个核心,可是中国历史都是有交往的,你不了解唐代时候的波斯,就没有办法评估唐代很多器形的成因。尽管目前一些学者已经意识到包括波斯和中国的关系,可是还有很多面向,比如和东南亚的关系、和韩国的关系,甚至不止受到日本和韩国的影响。因为中国陶瓷传播方面的一些现象,可以反思中国陶瓷,我们搞不太懂的,到底可能是什么用途或者怎么样,礼失求诸野,看看他国是否可以帮助自己。

另外一个方面,大陆很大一部分是考古学者,挖出(陶瓷)以后就写报告,报告写久了就成为这方面专家了,但研究深度容易停留在报告层次上。我们观察到一个特色,除了上海、北京比较重要的学者,在大陆很多学者只关心自己省里的东西。有的省考古所研究员,对自己的东西非常熟悉,但对其他省份的陶瓷就没有兴趣。我觉得这不是很健康的状况。但是大陆有一个好处,人很多,一人做一点,就可以把我们淹死了。

记者:你反复提到学术要向亚洲开放,为什么不是全球视野呢?

谢明良:很少人可以有真正的全球视野,至少亚洲甚至于缩小到汉字文化圈,或者与中国历代陶瓷有往来的状况,应该可以用这种方法来评估。比如有些东西中国受到波斯的影响,然后影响了韩国、日本,你如果没有这种视野来评估,这个东西就很难做得精确,具体说,中国宋代陶瓷重要器形——汝窑棒槌瓶,它是中国最重要的瓷窑烧造,成为中国陶瓷的古典,历代都追求这种用色效果,这个器形就来自波斯的玻璃制品,如果不知道就很难理解。

记者:中国古陶瓷研究的总体面貌,和其他同属的历史学科的考古学研究、艺术史研究相比有什么不同?

谢明良:历史学家主要是用文献资料来叙述他心目中的历史,陶瓷史学者会用陶瓷作为他研究入门的材料。可是陶瓷不会讲话,所以还是要借助文献,借助其他伴随的东西来复原它的历史。我不认为陶瓷史是个独立的学科。它是一种方法,因为它是史,历史的一部分。至少我个人认为,我比较擅长用陶瓷当资料来做(史的研究)。可是我必须借助历史学的知识。我不想当鉴赏家,谈论某件东西很漂亮,讲讲尺寸,形容一下外观。因为,这个层面说完就没了,而且我不会想仔细了解这个是什么时代哪里做的,这个讲完也没了。我希望从历史、文化史中得到更有益的帮助,用我的材料融入进去,进行新的观察。历史学在中国也是有深厚的传统,很庞大的遗产。仅仅这样放着,多可惜。

记者:你在演讲中提到,日本曾经历过陶瓷研究的高峰,涌现大量学者。但目前的情况是研究正在回归本土化,中国的学者在崛起,这部分的原因是?

谢明良:虽然日本研究能力很强,但中国的陶瓷学问竟然在日本发达,是有点奇怪的现象。现在不一样了,一方面日本当代的研究者,没有几个人,大概四五个人,才华不见得比前人好多少,怎么接班呢?反观中国,以前是少数几个研究者,现在是一大批。开个中国古陶瓷研讨会,来一两百个人,那么多人在做这个。中国学问当然要回归中国,这很正常,但回归的同时,我们不要忘了,日本曾经有这么辉煌的业绩。中国如果要做好,一个最方便的办法就是先把日本的研究彻底地理解,然后再发展,可以省下很多无用功。现在那几个日本年轻人,其中的几个我认得,来中国一百多次了,中文讲得很好,他们租车自己调查,很积极,因为他们知道,不这样是不行的。

中国大陆年轻学者现在有很多机会,财政很有钱,也有很多出国的机会。这个是双重的,一个是国家愿意提供你机会去深造,去开开眼界;另外受到国外的邀请,有展览,互动非常频繁。还有,国外的奖学金,对比之下愿意给大陆学生,因为他们认为中国大陆学生比较需要。这是一种假象,大陆有钱的学生也很多。过去是给台湾的学生。以前台湾很认真,跟现在大陆出国的学生很像,破釜沉舟,没几年就拿到学位。台湾大学校长有一次到美国,校友出来接待吃饭,全部都是教授。都没有副教授,全部都当教授。

记者:你认为,目前大陆的陶瓷研究水平如何?

谢明良:学术没有整体的评估,当然也有一些代表性的个体,他们已意识到这个现象,经常阅读国外刊物。有些人没有意识到,那么,很多学问就变成报道性的,没有办法深入核心,报道性的结果是很容易取代。这点中国的学者也慢慢意识到了。而且中国的学者很多都是留洋的,到国外拿博士,语言能力很好,视野很宽广,有抱负,愿意参与国家的巨大建设。那样的使命感会让人变得杰出。有这种自我期待是很不错的现象。

记者:你提到台湾的陶瓷研究比较零散,原因是什么?

谢明良:台湾研究有其特色,同时也有它的困境,我们没有什么考古遗迹可以挖。台湾有些收藏,基本都是清宫收藏的东西,没有办法反映中国陶瓷的整体状况。

资料缺乏,是一个很大的局限,不过台湾学者很会利用文献,查阅古书的记载,有时候还不得不借助国外的研究,希望用这个补偿资料的不足。由于资料少,台湾的研究者有些是很认真专注的。

记者:你如何在台湾研究并教授陶瓷史?

谢明良:我们有很多学问,要有承前启后的功能,我们要对以前研究赋予很大关注。以前的人很有才华,置之不理(其研究成果),埋头自己做研究,是很奇怪的。我们可以从前人的研究中很快吸收到好处,或者看到坏处,所以我对学生的要求,一是研究陶瓷专业历史,二是学习陶瓷研究史,我希望他们从前人的研究历史中得到启发,这是多占便宜的事情。有的人花七八年写一篇博士论文,但旁人花两星期就读完了,你说划得来吗?所以这种学习(陶瓷研究史)的好处,只有享受过的人才可以理解。读史的同时,也有压力,我们认为自己多有才华的点子,都被人家写过了。我们就是在夹缝中,学术本来就是很偏的,谁讲过的内容大家就会知道,因此只有让自己的研究领域向研究史开放,坦白地研究,就会觉得自己很渺小,也因为渺小,所以要认真,不然就没得混了。

记者:在上个世纪末,你和上海博物馆的陶瓷研究人员有交流,此后中断了,最近又有了联系,这方面的情况可否介绍一下?

谢明良:上世纪80年代末期,我是带着取经的心情来的。当时我在台北故宫博物院工作,按照当时规定,公家机构不能来大陆,民间的可以来。我就先到香港,然后偷偷地来。我以前读过不少大陆学者的文章,但没有谋面,也没有通信,可是我很仰慕他们的研究;另一方面,我做这一行,需要看到实物,台湾看不到清代宫廷瓷器以外的陶瓷,我只有在大陆和国外博物馆陈列室看到。还有,我看了很多考古的报道,照片无法满足学者的需要,所以我想来看看到底是什么。

记者:在复旦大学的演讲中,你提到日本陶瓷研究和茶道的关系。此类研究在日本是什么地位?

谢明良:这个研究一直没有中断,始终都有关心者。因为茶道是日本一个很重要的传统,也是一个很正式的活动。茶道需要茶的道具。大概从16世纪以来,这些茶的道具很多都是中国陶瓷,日本的茶人所赞美的都是中国陶瓷,或是朝鲜半岛的陶瓷,日本陶瓷反而被评价得比较低一点。但是后来有些人大声呼吁,不应该这样对待日本陶瓷。日本也有好的陶瓷,很多很朴素,认为有种拙趣。但是,中国陶瓷仍然扮演很大角色。日本有很多收藏家,有专门收藏中国陶瓷的博物馆,例如出光美术馆。

记者:你的研究不仅有中国陶瓷,还有其他门类的工艺美术,它们有什么相互作用?

谢明良:有时候因教学需要,各种门类我都要做一点了解,并且去了解国外研究情况。有时,仅仅盯住陶瓷很难解决问题,需要了解陶瓷和金银的关系、和玻璃的关系。如果有比较广的工艺史背景,去联想,知道这个东西跟那个东西为什么一样或不一样,那么联想就可以展开,说不定就可以酝酿一篇新的文章。

记者:就你的研究看,丝绸之路上陶瓷的贸易往来是什么状况?

谢明良:丝绸之路是我个人的兴趣,不过陶瓷不走丝绸之路的陆路,因为有重量且容易破,大部分走水路。用船运,量很大而且不会颠簸破损。当然,据说丝绸之路上也有一些遗留。明代人怕陶瓷碎,裹点泥土撒点豆芽,跌在地上也不容易碎。这样也有可能。但数量没有办法和船比。而今,就算是船运,也不是中国船。我曾受到德国委托处理过两艘船(里面打捞出了瓷器)。一艘是唐代的、一艘是五代的,其中一艘中完整的陶瓷有7万件。

记者:其中的一艘船,是你书里曾提到的“黑石号”,能介绍一下吗?

谢明良:这是一艘属于伊朗的船只,属于缝合船,船脊的木头好像是印度的。缝合船是印度洋上很重要的一种商船。尸罗夫的商人经常做贸易,我们推测这艘船到中国载货,在印度洋苏门答腊那边沉没。虽然沉没,但做商贸的不止这一艘,我们依然可以在伊朗,甚至伊拉克很多地方看到与这艘沉船中一样的东西。所以我们可以利用中国文献,还有一些他们当地的中国旧闻把事件作一个还原。这艘唐代时期的船,大约是从扬州出发,然后行至马六甲海峡,最后在印尼海域沉没,沉入海底的有七万件完整的中国唐代陶器,还有金子和金器。在1997年或1998年被发现。

记者:这些陶瓷现在被收藏在哪里?

谢明良:新加坡。这批东西,本来要卖给上海博物馆,但不知为什么没卖。

记者:你认为,这批东西如果放在上世纪90年代时候,价值几何?

谢明良:他们没跟我讲价钱,可能好几亿元吧。

记者:船只在印尼沉下去,然后为什么被新加坡买走了?

谢明良:本来他们(印尼)打算把这些瓷器和其他物品推销到世界各地。我当时受委托整理陶瓷。当时这批东西放在新西兰,还有德国,放在德国的比较好,放在新西兰的比较一般。这两个国家,我都呆过一阵,做研究。刚好我以前在德国教书,研究起来比较方便。

记者:我听说你有一个习惯,就是不用电脑,所有的资料都用手写卡片,而你的资料之丰富,让很多学者都很羡慕。请问你的资料卡片总共有多少?

谢明良:没有算过,有很多。我虽然不用电脑,可是我做课题的时候,不会放弃电脑。我找助理帮我找关键词。我给你讲个故事,我前阵子写“鹦鹉杯”的文章,李白很喜欢用它来喝酒。我自己找到十几份唐代的文献。有中国学者以前做过(这个研究),他找到四五份文献。我说我比他厉害,大概可以动手写一下。然后,我找助理用电脑去搜。一个下午找到两百多份资料!可见,怎么可以放弃这么方便的工具。只不过我不太愿意使用它,习惯了手工。国外某个学者有个很有名的笑话,这个学者一辈子研究大藏经。有一次,他在课堂说:“关于大藏经的记载总共出现两次。”他的学生在课堂里上网搜索后说:“老师,是四次。”

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号