“卢贝娜·希米德”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京,2025年,摄影/孙诗

撰文 王丹华

编辑 胡炘融

“如果你抱着寻找差异的目的来看展览,未必能实现预期的愿望;如果你来到这里是想寻找共鸣,那你会找到的。”谈起正在北京UCCA尤伦斯当代艺术中心举行的同名个展时,英国艺术家卢贝娜·希米德 (Lubaina Himid)在接受《艺术新闻》采访时这样说道。这场于今年年初开幕的展览是艺术家在中国举办的首次个展,全面回顾了希米德艺术生涯的主要阶段,囊括了她横跨近半个世纪、涵盖人形立牌、复绘的物件、肖像作品以及声音装置等多种媒介的重要创作。展览由UCCA策展人栾诗璇策展。

卢贝娜·希米德。摄影©玛格达·斯塔瓦斯卡。图片由艺术家和伦敦Hollybush Gardens画廊提供

作为英国80年代黑人艺术运动的领军人物之一,希米德自80年代起便致力于通过重述黑人群体经验和历史创伤挑战主流历史叙事。她运用多种形式的绘画和装置构建戏剧性场景,再现被遮蔽的历史片段,让平凡至卑微的生命从历史的暗面走出,以细腻又明朗的方式得以被看到,被正视。

故事的交汇处

“叙事性很重要。人们都有自己的家族记忆和人生经历,当他们看我的作品时,与我和作品中的人物的故事相遇,从中找到和自身相呼应的部分,产生交流,甚至解决了某个困惑。”说起这场在UCCA举办的个展,希米娜期待展览能唤起观众自身经历的一部分,彼此对话,“因为世界上有很多东西是相通的。”

就如作品内外各有轨迹的每个人,希米德投身艺术与家庭的遭遇和成长经历密不可分。1954年她出生于坦桑尼亚的桑给巴尔,四个月大时父亲去世,身为英国人的母亲带她离开坦桑尼亚返英,这也是她父母相识之地。谋生之余,从事纺织品设计工作的母亲常带她看展览。成长中的艺术熏陶促使她最终走上职业艺术家的道路。

“卢贝娜·希米德”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京,2025年,摄影/孙诗

从自身出发,让改变发生

卢贝娜·希米德,《第一幕:没有地图》,1992年,布面丙烯,由Jane Beckett和Deborah Cherry收藏提供。©卢贝娜·希米德

“当意识到一切不公时,我们决定团结起来,通过做艺术而不是从政的方式,去促进变革。”就如本次展览中的绘画《第一幕:没有地图》(1992)中所刻画的女性,她们的目光与方向一致,彼此信赖。早在八十年初,希米德就展现出她作为黑人群体尤其是黑人女性的一员,为所属社群自觉肩负责任的勇气和意志。

据她讲述,二战后英国因劳力稀缺向海外大量招工,这些从加勒比地区远道迁移而来的人群后代,许多成为她在黑人艺术运动中的伙伴。他们大多在医疗和交通系统工作,但收入微薄,尽管生活背景各有差异,但大家诉求相同:“用艺术来填补历史叙事中的空白,让父辈们为这个国家所做的贡献被知道,被看见”。起初,“没人认为那是艺术,我们被主流美术馆排除在外,但谁也不能阻止我们成为艺术家”。从市民艺术中心到影剧院休息区、咖啡馆等小场所,“大家持之以恒,有时协作有时独立,不断展示。”

卢贝娜·希米德,《时髦的婚姻》,1986年,综合材料和声音,尺寸可变。“卢贝娜·希米德”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京,2025年,摄影/孙诗

也是从选择以艺术为发声手段起,她就不吝于对女性的支持,边创作边组织展览。“对我而言,成为女艺术家意味着建立更多的联系,为自己和我认识的女性争取平等,让大家拥有选择权去做想做的事且被看到。”早年她组织的三个展览“五个黑人女性”(Five Black Women, 1983),“当前的黑人女性”(Black Women Time Now, 1983-4),“细黑线”(The Thin Black Line, 1985),聚焦于呈现年轻的黑人和亚裔女性艺术家的作品,以全新的方式改写着英国艺术界创作群体的结构。“直到新一代的馆长和策展人成长起来,从政治的角度发现了这些作品的重要性,开始邀请我们去更重要的艺术机构参展。慢慢的,随着获奖次数的增多和媒体的关注,情况真的发生了改变。”

讲述被吞没的历史

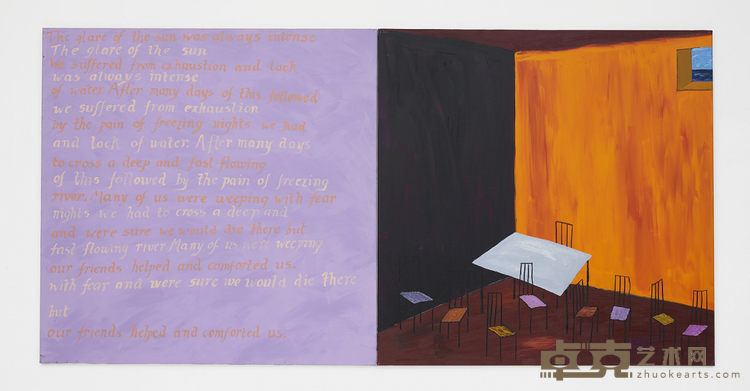

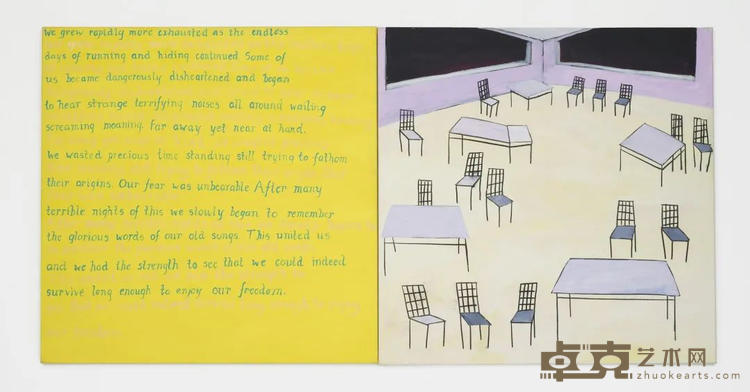

(上)卢贝娜·希米德,《太阳的眩光(B计划)》,1999年,布面丙烯;(下)卢贝娜·希米德,《哈瓦那夜校(B计划)》,1999年,布面丙烯。©卢贝娜·希米德。图片由艺术家、伦敦Hollybush Gardens画廊和和纽约格林·纳夫塔利画廊提供,摄影/安迪·基特

本次在UCCA尤伦斯当代艺术中心举行的个展,正是以卢贝娜·希米德荣获2023年“玛丽亚·拉斯尼格艺术家奖”为契机举办,展览汇集艺术家自1980年代至今创作的19组(件)重要作品,探讨其创作中长期以来的核心主题,尤以黑奴贸易与黑人经历为突出。

在文化史学家、策展人克莱门汀·戴利斯博士(Dr. Clémentine Deliss)看来,希米德的绘画“是一种历史的叙事,观众通过这种媒介,从中可以获得想象过去的自由。这个特征体现了文化学者赛迪亚·哈特曼(Saidiya Hartman)所提出的批判性虚构(critical fabulation)的方法,她以这种方式去面对历史,尤其是一段充满恐惧和痛苦的历史。”

卢贝娜·希米德,《潮汐变化》,1998,纸本粉彩 ©卢贝娜·希米德。图片由艺术家、伦敦Hollybush Gardens画廊和纽约格林·纳夫塔利画廊提供,摄影/安迪·基特

绘于90年代末的“B计划”系列,题目选自切斯特·海姆斯(Chester B. Himes)未完成的同名小说。与那些以人物为主,充满生气、活力或诙谐感的大型作品不同的是,“B计划”以人的缺席讲述非裔迁移史中被吞没的创伤。对于殖民者,海洋是通往财富与荣耀的黄金之路;而对被掳走、被贩卖者,海洋意味着从家乡永远的消失。几张空白的椅子或梯子占据画面中心,海在周边或一角,整个画面蕴含着令人恐惧的猜测:椅子上的人究竟去了何处?他们是否为了摆脱禁锢而选择冒险逃脱?希米德手写的字附在画面一侧,对画面给予想象性的描述,如在《我们全部的事物供给(B计划)》(1999)中,她写下了这样的场景:如果动物吃光船上所有的食物,人们如何为了生存,去通过祖母所教授的方法进入森林找寻食物。这番设想让创作者本身和观者共同成为故事的续写者。《潮汐变化》(1998)与《涟漪》(1998)则是对海洋更细致的描摹:水的千变万化连接着痛苦的过往与当下。

卢贝娜·希米德,《难以下咽:兰卡斯特晚宴服务》,2007年,旧陶瓷上丙烯。“卢贝娜·希米德”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京,2025年,摄影/孙诗

《难以下咽:兰卡斯特晚宴服务》(2007)用复绘手法重构了黑人历史叙事。艺术家在这些瓷器餐具上画下了黑奴、白人贵族、贩奴港口和植物等图像。曾象征着阶级身份的瓷器在展厅中被排列在一起,原有的功能发生改变:它们承载的不再是美味,而是一段段被“吞掉”的的生命组成的历史。

卢贝娜·希米德,《金钱的命名》,2004年,10个人形立牌。“卢贝娜·希米德”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京,2025年,摄影/孙诗

被希米德视为职业生涯中最具意义的非凡之作《金钱的命名》(2004),原本由100个真人大小的彩色人形立牌组成,本次展出了其中10件。作品的最初灵感来自希米德对17世纪一些具有典型性的肖像画的观察。在这些画中她发现,作为家仆的黑人的出现往往是为彰显白人主人的地位,是白人炫耀财富与权力的战利品。

在《金钱的命名》(2004)里,这群在奴隶贸易中被掳到欧洲的黑人成为自己的主角,他们的身后被希米德标记了他们在非洲和欧洲两地的名字和职业。身着艳丽服装的人物,以原本的职业面目(如音乐人、舞者、驯狗师)亮相。被赐予的身份和被强行丢弃的身份相互交汇,成为复杂历史的注解。

卢贝娜·希米德,《金钱的命名》,“导航图”展览现场,斯派克岛当代艺术中心,2017。©卢贝娜·希米德。图片由布里斯托尔斯派克岛当代艺术中心提供,摄影/斯图尔特·惠普斯

“这是迄今为止我做过的最重要的作品,” 无论是庞大的体量还是它激发二次创作的特质,希米德对此倾注了大量心思,“非常有野心。它让行走其中的观众变成历史的一部分,而不仅是观看。此外,它也让我和玛格达·斯达瓦斯卡(Magda Stawarska)合作,是她重新编排了声音。这件作品对我2017年获得特纳奖至关重要,尽管它早就完成。获奖让我在创作上更有抱负。”

日常即表演

“卢贝娜·希米德”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京,2025年,摄影/孙诗

本次展览中以门为媒介的《五段对话》(2019)与《坎加门》(2023),以及现成品“宴席车”系列,体现出希米德对空间的灵活掌控和生活元素的戏剧化应用。其中,《五段对话》在不同的展览场合下,因每扇门的摆放位置有异,加上全景的观看视角,门上的每位女性由此编织出相异的交集,衍生出不同情境下的另一番叙事。

从“门”来到毗邻的“宴席车”系列,希米德以朴素直观的手法实现了如舞台般不同场景的切换。在她看来,空间感对活力的激发十分重要,“(我)希望观众能漫游于展厅。当你经过这些‘门’或‘车’时,有很多循环动态的元素在里面,就好像走在街上”。

卢贝娜·希米德,《六位裁缝》,2019年,布面丙烯。由温哥华Rennie收藏提供。©卢贝娜·希米德。图片由艺术家、伦敦Hollybush Gardens画廊和纽约格林·纳夫塔利画廊提供,摄影/加文·伦肖

虽然大学学习戏剧舞台设计专业,但比起常规的传统剧院演出,希米娜对发生在街头或商场一角的即兴表演更有兴趣。“这其中充满开放与偶然,人们走出家门,随时能偶遇,这就是日常的局部,有时你甚至都没意识到这是在表演。”

希米德非常看重围绕艺术所产生的互动性。作为老师,她享受和学生交流的过程,“我们彼此谈话更像是艺术家之间的切磋,而不是师徒。”作为艺术家,她期待“观众能在展览中找到对话点,因为我工作的核心就是要努力建立对话”。例如,在创作上,她会尝试使用人类文明中的图案,打破语言屏障。“不同地区的图案各有特征,但终归是相似的,比如花纹。图案蕴含着潜台词,能够激起文字无法表述的记忆。”

卢贝娜·希米德,《蓝色网格测试》,2020年,多材料上丙烯,六频声音装置。“卢贝娜·希米德”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京,2025年,摄影/孙诗

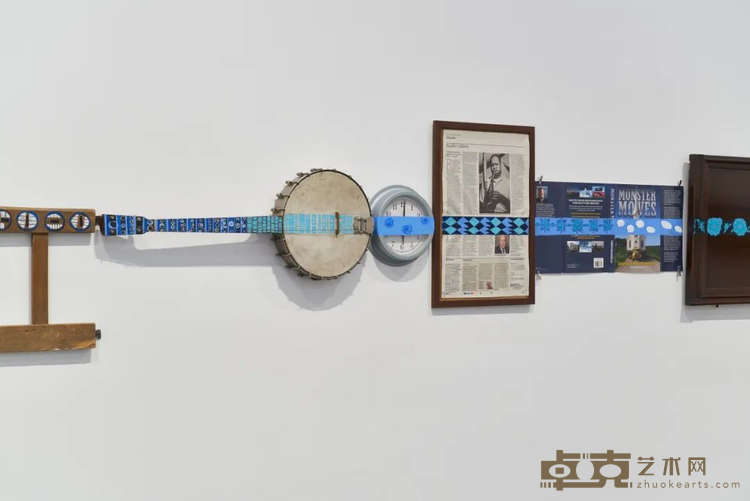

她与玛格达·斯达瓦斯卡(Magda Stawarska)合作的装置《蓝色网格测试》(2020)挖掘了视觉元素和声音的叙事潜力,绘有各种蓝色图案、如小鸟和花朵的木条、乐器、地图等物件连在一起,占据了一处展厅空间的三面墙壁,背景音是希米德用不同语言说出“蓝色”的声音。这也正是她想要传递的,文化虽有差异,情感可以互通。

“创作就是要解决问题,好像解字谜。艺术家每天都要做决定,去冒险,所以更要敏锐留意外界。”随着时间的推进,她从实践中更清晰地找到了自己,“最初决定做艺术时,我将自己看做黑人艺术家,想的更多的是为了确立这一身份所要采取的政治策略。现在,女性开始被视为与男人平等的存在,虽然进程缓慢。确切而言,我是一名黑人女权主义者,这是一种主动而非被动的立场表达,对此我很自豪。”

“卢贝娜·希米德”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京,2025年,摄影/孙诗

采访临近尾声,当问起对未来所持态度时,她毫不犹豫回答:“很乐观。我完全相信可以通过行动和交流让改变发生。”之后又补充道:“一定会的。”她的语调平静而坚定,就像她基于长期观察所构造出来的那些来自过去和现在的人物,在磨难中保持坚韧,在幸存中坦然迈向未知。

*若无特殊标注

本文图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

正在展出

—

卢贝娜·希米德

UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京

展至4月27日

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号