乾隆帝的两副面孔

——18世纪英国的乾隆形象建构

华东师范大学美术学院副教授|陈妤姝

摘 要:1793年的“英国马戛尔尼使团访华”这一新闻事件使得欧洲各界对乾隆帝的形象产生了好奇。英国艺术家围绕此次出使创作了一系列以乾隆帝为主要表现对象的绘画作品,主要可分为漫画家们事前对“乾隆帝接见使团”场景的预测性画面和使团成员创作的乾隆帝相关绘画。这些画面上充斥着各种不真实的想象元素,它们反映了英国各个社会阶层不同的启蒙观念和对中英关系的认识,以及这些阶层之间的互相影响。本文追溯这两个系列乾隆帝形象的创作者、图像蓝本和主要观众群体,观察它们如何相互影响,并围绕马戛尔尼访华事件形成对乾隆帝形象“预测—证实”的内在结构。在乾隆帝形象的传播过程中,图像与欧洲社会各阶层的想象性共识之间不断互动,最终构建起18世纪英国乃至整个欧洲对乾隆帝的视觉性想象共识。

关键词:乾隆帝;讽刺漫画;马戛尔尼使团;想象性共识;形象建构

从《马可·波罗游记》开始,来华欧人便将中国皇帝描绘成一个掌管着广阔土地和众多百姓的强大统治者形象。或许是由于语言障碍,很少有欧洲人直接提及中国皇帝的姓名,而是更多为他们冠以“大汗”或“皇帝”这样笼统的称呼。因此,欧洲的中国皇帝形象往往是象征性地指向一个强盛帝国的首领,而非某个具体人物。但17世纪之后,来华传教和旅行的欧洲人逐渐增加,中国知识的西传也变得更为频繁。欧洲引入的中国帝王知识开始从笼统趋向细致,从整体性趋向个性化介绍。1666年荷兰剧作家冯德尔(Joost van den Vondel)以明清鼎革为原型创作了剧本《崇祯,或中国的灭亡》(Zungchin, or the Demise of China,1666),法国传教士白晋(Joachim Bouvet)在1697年专门出版了《康熙帝传》(Portrait historique de l’Empereur de la Chine, presenté au roy)。这些作品都专注于对中国帝王的个体化解读。与此同时,17世纪和18世纪的欧洲艺术家们也依据来华欧人传回的信息及自己的想象,创造了一些中国帝王的视觉形象。其中影响力较大的有基歇尔(Athanasius Kircher) 《中国图说》(China Illustrata,1667)中的《大清帝国的最高统治者》肖像;李明(Louis Le Comte)《中国近事报道》(Nouveaux mémoires sur l'état present de la Chine,1697)中的康熙帝32岁肖像;《康熙帝传》中的康熙帝44岁肖像;博韦工厂(Manufacture Royale des Beauvais)在17世纪末生产的《中国皇帝故事壁毯》(Tenture de l’Histoire de L’Empereur de Chine),以及第二期由布歇(Francois Boucher)设计的《中国挂毯》(Seconde Tenture Chinoise,1742)中的皇帝形象。

这些帝王肖像有些依然属于欧洲对中国皇帝的象征性笼统描绘,而另一些已经被赋予了明确的个人身份。但无论是象征性还是特指性,这些画中人的形象与事实都相去甚远。由于交通和信息的不便,当时的欧洲人无法获取足够真实的中国图像知识。他们虽然在“中国热”的浪潮下普遍迷恋中国事物,但对于中国的认知其实是模糊的。因此在绘制中国帝王肖像时,画家会不自觉地掺入出于自身文化环境的想象。长期在华生活的耶稣会士白乃心(Jean Grueber)就曾明确指出《中国图说》中的皇帝像是缺乏中国本土意识的。他认为这样一幅皇帝手持权杖、身边伴随一条狗的画像在中国会被视为带有侮辱性质。中国皇帝应该站立或者坐在一张放满书籍和教学仪器的桌子旁。“中国帝王形象”这一主题本身具有严肃的历史性和知识性,但其中繁多的想象元素又表明画家在构建中国形象时有一定的随意性。

这些半真半假的帝王肖像在欧洲常被视为中国历史知识的一部分。其中的皇帝们是遥远而陌生的中国历史人物,与欧洲的社会现实无关。但崇祯帝和乾隆帝的形象是其中的两个特例:他们是所处时代中流传在欧洲的鲜活新闻人物,其举动关系到欧洲自身的利益。明清鼎革是17世纪中叶的重大全球性新闻,也为欧洲的对华贸易创造了新的可能性。崇祯帝作为这一事件的主角受到来自欧洲的广泛关注。古柏(Paize Keulemans)对于崇祯帝形象的西传已有专门论述。本文重点关注18世纪欧洲画家对乾隆帝的视觉形象塑造。乾隆帝形象在欧洲受到重视,主要依托于马戛尔尼使团访华这一新闻事件。这是英国精心准备并受到中国皇帝接见的第一支官方访华使团。这一时事新闻在英国社会引起了热烈讨论。乾隆帝作为该事件的主角,自然引人瞩目。

政府遣使来华及社会普遍关注中国皇帝的形象,这些现象是由英国当时特殊的经济和思想背景决定的。工业革命在18世纪中叶的英国率先发生并蓬勃发展。为了满足工业生产的需要,英国在世界范围内抢占商品倾销市场和原料产地,广阔的中国市场自然是他们的觊觎之地。此外,18世纪英国的对华贸易逆差额不断增长,却苦于找不到合适的商品销往中国来维持贸易平衡。英国东印度公司在1792年到1807年间从广州运往英国的货物约为27157006磅,而反向运往中国的货物只有16602388磅。当时的英国首相亨利邓达斯(Henry Dundas)就认识到:“最近政府采取关于茶叶贸易的措施,使这种商品合法输入大不列颠比从前增长了3倍,因此,特别需要培养这一友谊并增进与中国的来往。”巨大的贸易逆差迫使英国需要进一步建立与中国的联系,以便寻求新的商贸契机。

18世纪欧洲对中国的思想认识也正发生变化。为了获得教廷和欧洲社会的支持,来华耶稣会士自17世纪后期开始将中国以最理想化的形象介绍到欧洲。启蒙思想家们对传教士笔下富庶文明的中国赞不绝口。他们将“开明”“理性”的中国作为社会发展的榜样,批判当时欧洲的宗教狂热和专制统治。基于对中国清明政治的赞赏,部分思想家对中国皇帝也充满了好感。伏尔泰(François-Marie Arouet)曾这样形容和夸赞中国皇帝与国家之间的关系:“当我们还是一小群人并在阿登森林中踟蹰流浪之时,中国幅员辽阔、人口众多的帝国已经治理得像一个家庭,国君是这个家庭的父亲,40名公卿大夫则被视为兄长。”在启蒙家们大肆宣扬“中国模式”的背景下,那些充满想象的古代帝王图像已经无法满足人们的需求了。当时的欧洲社会亟须了解更多真实且具有时效性的中国信息。

伏尔泰曾敏锐地观察到“在欧洲的君主们以及那些使君主们富裕起来的巨商们看来,所有这些地理发现只有一个目的:找寻新的宝藏。哲学家们则在这些新发现中,看到了一个精神的和物质的新天地”。诚如伏尔泰所言,中国在物质和思想两方面对18世纪的欧洲都有巨大影响。此时的中国已不仅是博韦壁毯上那个适宜欣赏的审美对象,它变成了一个在现实中需要合作的贸易伙伴和学习的社会样板。而皇帝作为中国政治事物的最高决策者,必然是欧洲处理中国事务时重点的研究对象。

受到对华贸易困局和启蒙思想的影响,英政府迫切想要开拓中国市场并深入探索这个东方国度。1793年,英国国王乔治三世(George III)派马戛尔尼(George Macartney)率领使团访华,名义上是恭贺乾隆帝83岁大寿,实则想要在经济贸易和政治外交上争取更多的在华利益。由于中英两国政治和经济结构的截然不同,最终乾隆帝拒绝了英方所有的要求。此次外交谈判以失败告终。失败只是此次中英交流的结果,却并不能否定交流本身的意义。马戛尔尼访华事件作为当时英国乃至欧洲的重要新闻,引发了人们对中国以及中国皇帝的无尽想象。由此,英国艺术家围绕此次出使创作了一系列以乾隆帝为表现对象的绘画作品,主要可分为事前漫画家们对乾隆帝接见使团的预测性创作和使团成员自己绘制的乾隆帝相关绘画。与欧洲以往那些作为历史知识而存在的中国帝王不同,这些乾隆帝形象具有新闻事件的时事性。乾隆帝是一个鲜活的当世人物,他的一言一行都可能对中英关系产生重大影响。本文关注这两个系列的乾隆帝图像,追溯它们的创作者、图像蓝本和观众群体。观察它们如何一前一后围绕“英使访华”事件形成对于乾隆帝形象“预测—证实”的内在结构,并以此为例说明图像在传播过程中与社会想象性共识之间的互动关系。

一、预测性的漫画形象

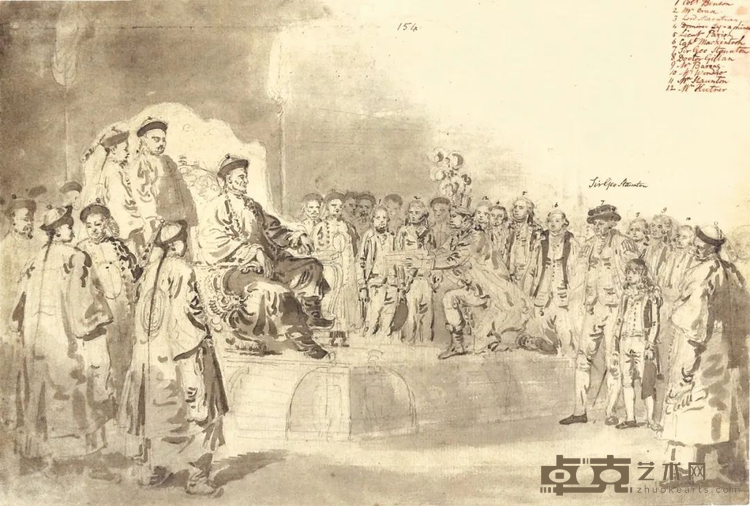

1792年9月26日,马戛尔尼率领使团从朴茨茅斯起航,向中国进发。而就在12天之前,当时英国著名的漫画家詹姆斯·吉尔雷(James Gillray)出版了讽刺漫画《在北京皇宫中接待大使和他的随从》(The Reception of the Diplomatique &his site, at the Court of Pekin,图1)用于嘲讽此次外交尝试。吉尔雷被称为当时“整个欧洲最活跃的艺术家”,他一生创作了1000幅左右的铜版画,其中三分之二是犀利的政治讽刺画。这幅讽刺马戛尔尼使团的作品,充分体现了吉尔雷用夸张艺术手法表现时政内容的各种技巧和策略。

图1 詹姆斯·吉尔雷《在北京皇宫中接待大使和他的

随从》铜版画 32cm×39.9cm 1792年 大英博物馆

整个画面上的人物可分为居左的清廷人员和居右的英国使团两个阵营。吉尔雷在其中处处彰显中英之间的各种差别。中方人物只有5个,而英方人物众多。英方人员的面部表情十分夸张:除马戛尔尼之外,每个人的脸上都极尽谄媚期待之态。这与清廷人员的淡漠之情形成鲜明对比。尤其是乾隆帝的表情十分冷淡,他斜倚在一张软垫上抽烟,似乎并未被眼前的一切所吸引。这种神态的对比反映出当时两国之间的实际经贸交往状态:英方期望清廷能进一步开放中国市场,而清廷对此并没有迫切需求。除人物之外,英方带来的丰盛礼物在画面中也十分引人注目,并且吉氏在其中设计了许多隐喻性的细节。礼物多是羽毛球、交通模型和走马灯等玩具,暗示着英方的出使目的仿佛是去哄劝一个幼稚的儿童。马戛尔尼大腿上方的赌轮则在暗示此次的中国之旅是一次充满了不确定因素的豪赌。气球上象征英国王室的狮子正好被龙尾击中面部,而龙在此显然象征着中国。这一设计也是在暗讽英国使团将会在中国受到重挫。英王乔治三世的小像被随意扔在乾隆帝面前的地上,这展示出英政府在清廷面前的卑微态度。吉尔雷曾创作过漫画《莎士比亚的牺牲,或向贪婪的献祭》(Shakespeare-Sacrificed; or, The Offering to Avarice,1789),用于讽刺约翰·鲍德尔(John Boydell)出于贪婪投机的目的出版《莎士比亚集》。而鲍德尔版《莎士比亚集》就出现在了《在北京皇宫中接待大使和他的随从》的前景中,这应为吉氏讽刺英使团访华是出于同样贪婪的商业目的。相比之下,清廷向对方所展现出的本国物质特产十分有限,只有小童手中托着的瓷器茶具(或许杯中还有茶水)。这种双方之间的物质对比暗指18世纪英国对华贸易的困境:向往中国的瓷器和茶叶等奢侈品,却找不出可以用来交换的商品。

18世纪末英国讽刺漫画具有很强的时事性和新闻性。吉福德(F. A. Gifford)就意识到了吉尔雷漫画中的新闻功能:“伦敦人往往最开始是通过吉尔雷出版的作品得到相关重要政治事件的消息的。例如,他们通过吉尔雷的眼睛看到了拿破仑和臭名昭著的断头台。”虽然当时的“新闻”概念尚处于初步形成阶段,并不完全遵循今天以客观为准绳的新闻标准,但讽刺漫画在功能上确实起到了传播时事信息的作用。施海泉指出:“漫画家不是记者,不具有现在公认的新闻专业主义素养。他们对事件的勾画只是基于事实展开的想象和构思,创作中必然因虚拟手法造成客观性的损失。”这番评价是中肯的,但吉尔雷的优秀之处在于他超越了当时讽刺漫画的这种局限,在信息的真实性上有所努力。《在北京皇宫中接待大使和他的随从》中的很多图像元素都是有现实基础的。为了取悦乾隆帝并在其面前展现英国的先进科技水平,马戛尔尼使团共打包了600个包裹的礼物。其中就包含鲍德尔的《莎士比亚集》、乔治三世的肖像、马车和一些机械玩具。这些礼物在吉氏的画面中都有所体现,只是马车被表现成了模型的形式而已。大英图书馆的工作人员参照个人的肖像画,发现图中的英方人物中有3位可辨识的具体身份:单膝下跪的马戛尔尼;马戛尔尼身后手持气球的使团副使乔治·斯当东(George Leonard Staunton)和捧着鸟笼的听事官伊登勒(Johann Christian Hüttner)。对于礼物和使团成员的准确描绘,显示出吉氏对这支使团是十分熟悉的。当时的英国报纸曾报道使团的相关准备工作,吉氏应该是从报纸上知悉了马戛尔尼使团访华的种种细节,并将这些消息转化为创作素材的。

但吉尔雷很难得到有关乾隆帝的真实视觉资料,他可以依据的只有前代欧洲画家留下的中国人物图像。杜赫德(Jean Baptiste du Halde)的《中华帝国全志》(Description Geographique, Historique, Chronologique, Politique, et Physique de l’Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise)中有一幅插图《中国皇帝常服像》(Empereur de la Chine en habit Ordinaire),无论在帽子、眉眼还是胡子等细节上,吉氏笔下的乾隆帝形象与该作中的皇帝都十分相似。吉氏的乾隆帝应该就是以杜赫德的作品为原型创作的。这个帝王在杜赫德笔下只是为了展示中国服饰而孤立地存在,被泛指为“皇帝”。但到了吉尔雷笔下,他变成了明确的“乾隆帝”,在身份上完成了从普遍性到独立性的转换。并且,他被放置到了一个叙事场景的视觉焦点位置和戏剧冲突中心:画中所有人的注意力都集中在乾隆帝身上,画面的情绪张力以他为中心向周边散开。就连他头顶幔盖上的那条龙,也在暗示着其“真龙天子”的权威身份。

吉尔雷使用夸张化的绘画语言改造了乾隆帝的形象:他的体态变得更为肥胖臃肿,眉眼也更为吊梢细长。这种处理方式很容易让人产生画家有意丑化中国人的想法,如黄一农所言:“原本身材瘦削的乾隆帝,竟被化成体态臃肿的大胖子。前述带有讽刺意味的乾隆帝像,与鸦片战争被西方人想象成脑满肠肥的林则徐肖像,均遭到严重扭曲或丑化,多少流露出近代西方人对中国人的偏见或鄙视。”事实上,18世纪来华传教士们传回欧洲的乾隆帝形象是相对和蔼开放的。邓达斯在给马戛尔尼的训令中就提及“各个旅行家提供了坚强的理由,相信皇帝本人是可以接近的,北京接待外国人是有礼的”。同时期的英国作家彼得·平达尔(Peter Pindar)也曾赞美乾隆帝:“您是第二份舆图,伟大的乾隆;如此强壮地支撑着半个笨拙的世界,”“对乾隆诉说他那高贵的灵魂;睿智、甜美和爱弥漫着整个心灵”!可见当时英国人对于乾隆帝的评价颇高。夸张和变形只是“讽刺漫画”特有的艺术语言,吉尔雷对乾隆帝或许并无丑化之意。此外,当面对外国使者时,乾隆帝在画面中代表的不仅仅是他个人,还是整个中国的形象。结合当时英国对中国的贸易期待来看,乾隆帝肥胖的身躯或可被理解成一种国家富庶的象征,它展现的是在当时英国人想象里中国堆积如山的财富。

这幅图真正的讽刺对象不是乾隆帝,而是那些卑躬屈膝的英国使团成员。碍于路途遥远和信息不便,18世纪的英国政府对于清廷的外交政策几乎一无所知,所以此次的访华任务充满了不确定性。一些东印度公司的官员对此次出使也热情不高,甚至害怕出使不成功反而会有损广州口岸的贸易。英国的精英阶级是丝绸瓷器等中国奢侈品的主要消费群体,他们对于中英贸易的可能性一直都抱有很高的期待和幻想。但从18世纪90年代开始,英国社会的经济重心开始从那些远东奢侈品逐渐转向国内的大众消费经济。在这种背景下,马戛尔尼使团远赴中国求取贸易特权的行为,无法代表最广泛民众的需求。因此当时出现了一系列讽刺此次出使的艺术和文学作品。吉尔雷在整幅画中没有附加任何说明性文字,单纯通过对礼物和人物神情的刻画来讽刺这次出使任务的不确定性和英政府的劳民伤财。而另一些作家则借助文字的力量,肆意嘲笑英国政府对中国文化的浅薄理解,并预测英方的请求将被中国皇帝拒绝。譬如平达尔曾预测道:

此刻伴随着鄙夷而凝重的脸色,我看到一位强大的皇帝严肃地扣下一顶小丑帽在所有斯文扫地的可怜虫头上—然后现在我听到庄严的皇帝说,这是我们中国国王的荒诞回馈;现在,孩子们,你们都可以回家了。

平达尔诗中卑微的英国使者与吉尔雷图中那些满脸媚态的英国人形成了文学和图像的互文关系,共同讽刺此次的外交行动。但在讽刺的主旨之下,吉尔雷处理这种外交场景时是有分寸感的。他在某些层面上尽量维护着英国在乾隆帝面前的尊严:虽是英方有求于清廷,但画中两国人物位置始终处于同一水平线,而且双方基本平分构图面积。这种画面微妙地维持着双方之间基本的平等国家关系。同时,马戛尔尼、斯当东和伊登勒这3个可辨识的人物都保持着单膝下跪或站立的姿势。换言之,那些能被认出的英国人都没有向乾隆帝双膝下跪磕头,而所有纳头便拜的都不知是何人。托马斯·怀特指出,“吉尔雷的版画是对生动场景的标志性重现。他绘制的马戛尔尼勋爵像令人肃然起敬。马戛尔尼在此次行程的关键事件中不幸罹患风湿病。画面很好地表现了中方对使团随从们所要求的叩拜礼节”。可见在维护每一个真实人物的尊严同时,吉尔雷还有意凸显了马戛尔尼尽职尽责的可贵品质。吉尔雷的这种处理可能是出自一个英国人关于尊严和体面的需求,也可能是作为讽刺画家在长期与政府管制政策的博弈中所产生的创作经验,以避免任何人对其作品的控告。

图像符号必须被置于社会文化的传播情景中,才有机会在意义传输过程中被普遍理解。吉尔雷在整个画面上塑造得最有特色的人物就是乾隆帝,但《在北京皇宫中接待大使和他的随从》的出版,只是这个乾隆帝形象被英国社会接受的起点。接下来,它还要经历一系列传播和演变的过程。18世纪70年代伦敦出现了专门的漫画商店,漫画家们也纷纷与出版商和漫画商店合作,打造品牌效应。画商将新出的漫画挂到店面橱窗,以此作为吸引客流的广告。汉娜·汉弗莱夫人(Hannah Humphrey)的漫画商店是吉尔雷作品的专营店铺。吉尔雷绘制的《英使觐见乾隆》的画面正是通过这种商业渠道被英国社会各界看见,而其中夸张的乾隆帝形象也引起了社会的关注并被广泛改造。1805年3月4日,劳瑞&维特勒出版社(Laurie & Whittle)发行了笔名为“老尼克”(Old Nick)的画家创作的讽刺漫画《中国晚餐:马戛尔尼使团访华时发生的真实事件》(The Chinese dinner. A Fact, which occurred during Lord Macartney’s Embassy to China,图2),用于讽刺马戛尔尼对中国文化一窍不通而造成最终任务失败。不同于吉氏的事前预测,这幅图创作于使团归国之后,它旨在对使团访华失败的结果归因。这幅图的艺术水准和信息准确性都不高。读者对整幅画的解读必须依赖画面下方的诗句。并且,“老尼克”在诗中误把“乾隆”的发音写成了“Ching-Taw”。但画面上那个留长指甲拿长烟管戴斗笠帽的乾隆帝,显然是借鉴了吉尔雷笔下的人物形象。

图2 老尼克《中国晚餐:马戛尔尼使团访华时发生的

真实事件》铜版画 17.8cm×24.8cm

1805年 大英博物馆

1816年乔治·克鲁克香克(George Cruikshank)出版的《布莱顿的中国宫殿!!》(The court at Brighton à la Chinese!!,图3)和1829年罗伯特·西摩(Robert Seymour)出版的《伟大的乔斯和他的玩偶》(图4)有很多相似之处。这两幅漫画都将场景设置在用中国风元素布置的布莱顿英皇阁,用于讽刺摄政王乔治四世(George IV)的奢靡生活和对东方事物的迷恋。并且这两幅图中乔治四世的形象,都以吉尔雷的乾隆帝为图像蓝本。《布莱顿的中国宫殿!!》画面中央的乔治四世,无论是身材、容貌、穿着还是姿势都与吉尔雷绘制的乾隆帝如出一辙,就连乾隆帝头顶上的那条龙也在此出现,只是在形象上有所改动。而西摩笔下的乔治四世,除了借鉴吉尔雷抽烟的乾隆帝形象之外,还融合了当时欧洲人喜闻乐见的中国弥勒佛形象。同时,摩西也保留了人物头顶的那条龙,但形象更为古怪。此外,1841年托马斯·亨利·西利(Thomas Henry Sealy)出版的故事集《瓷塔:或九个中国故事》(The Porcelain Tower: Or, Nine Stories of China,1841)插图里的中国皇帝形象同样来自吉尔雷的作品:虽然穿戴有所变化,但他依然体态肥硕,留着长长的指甲和胡子,手拿长烟管。

图3 乔治·克鲁克香克《布莱顿的中国宫殿!!》

铜版画 23.38cm×30.48cm 1816年 大英博物馆

图4 罗伯特·西摩《伟大的乔斯和他的玩偶》

铜版画 25.3cm×35.1cm 1829年 大英博物馆

上述这些作品都是将乾隆帝形象从吉尔雷的漫画中剥离出来单独运用,并赋予其新的身份和可能性的事例。“老尼克”作品中乾隆帝的人物身份未经变动。但克鲁克香克和西摩已大胆地将乾隆帝形象附着在英国摄政王身上,这主要有两个原因:一是吉尔雷塑造的乾隆帝已经深入人心,观众一眼便能看出乔治四世的原型是乾隆帝;二是在当时英国人的心中,“乾隆”已经与“中国”之间形成了明确的指代关系。对其形象的使用让人可以准确地领会到画家对乔治四世迷恋中国事物的讽刺之意。而此后,乾隆帝的形象又在《瓷塔:或九个中国故事》中变成了具有泛指意义的“中国皇帝”。

典型的视觉符号是在传播过程中逐渐奠定的。虽然吉尔雷的漫画是这一系列人物形象的蓝本,但这些绘画作品在传播过程中是共同协作,才得以在观众心中构建起这样一个夸张的乾隆帝形象的。施海泉认为:“漫画被复制得越多,图像中象征符号的意涵就越薄弱,对受众政治素养的要求就越低。”原本每个英国人心中的乾隆帝都有所差别,但漫画家们不断在观众眼中重现固定的人物形象,一遍遍“规范”和“修正”着观众自身的想象,最终才促成英国人形成对乾隆帝的想象性共识:乾隆帝应该是这样一个肥胖的抽烟者。

二、使团成员创作的乾隆帝肖像

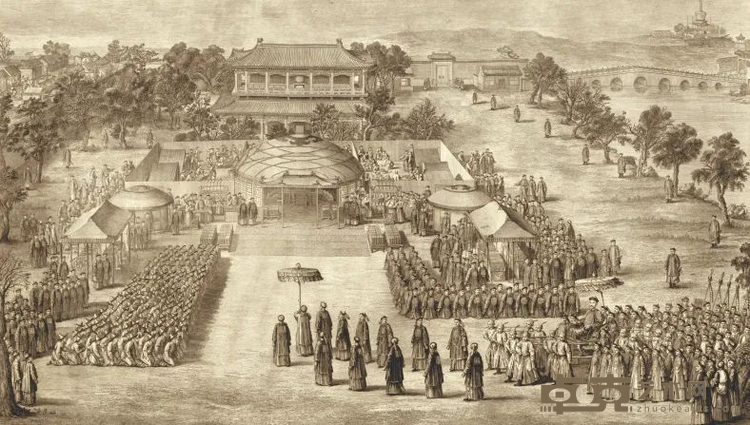

马戛尔尼使团本身在访华过程中也创作了一些含有乾隆帝的形象的绘画,按表现主题大致可分为两类:表现乾隆帝接见使团这一事件的场景性描绘和乾隆帝的单人肖像。乾隆帝1793年9月14日在承德避暑山庄万树园接见使团一行。使团的绘图员亚历山大(William Alexander)绘制过两幅相关作品:皇帝抵达万树园御帷前的场景和接见仪式上马戛尔尼向乾隆帝手呈国书的场景。这两幅画面在后世有不同刻本,但最原始的手稿现都藏于大英图书馆,分别为《中国鞑靼皇帝在热河接见大使》(The Emperor of China receiving the Ambassador at Jehol, Tartary)和《皇帝接见使团,及在场成员图示》(The Emperor receiving the Embassy, with key to its members, 图5)。亚历山大本人并没有参见觐见仪式,其作品是在他人口述的基础之上完成的。但在如此隆重繁杂的场景中,众多清廷人员的所处位置和建筑的装饰纹样等细节必然超越了普通人的观察能力,并且很难完全用语言描述出来。因此,这些画面的绘制工作必然依托于已有的图像蓝本。

图5 威廉·亚历山大《皇帝接见使团,及在场成员

图示》 纸本铅笔及墨水 40.9cm×59.5cm 1793年

大英图书馆(编号WD961 f.57 154)

为了彰显自己的“十全武功”,乾隆帝在1764年下令欧洲传教士郎世宁(Giuseppe Castiglione)总领其事,绘制了《平定西域战图》,并委托广州行商将这套16幅纸本手绘图册原画稿送到法国,在此基础上制作雕刻铜版并印成了200套铜版画。其中的第15图《凯宴战功诸将士》(图6)描绘的是庆贺平定回部得胜举行庆功宴会时,乾隆帝乘坐御辇进入宴会会场的场景。这幅图与亚氏的《中国鞑靼皇帝在热河接见大使》画面十分相似,就连主帐篷顶端的纹样,两侧圆形和长方形小帐篷的摆设位置以及远景处的水域都如出一辙。亚氏只是将这幅图做了镜面翻转,删减了部分视觉元素并压低了画面的视平线。亚氏很可能是以《平定西域战图》为原型绘制出了自己的作品。乾隆帝接见英使的地点是万树园,而庆贺回部之战大捷的宴会地点是在中南海西苑。完全不同的地点却套用同一套视觉语言,这种不实的画法是欧洲“中国风”绘画惯用的艺术方式,却不可被视为“马戛尔尼使团访华”事件的纪实性历史图像。

图6 郎世宁等《凯宴战功诸将士》铜版画

55.45cm×90.8cm 1765年 北京故宫博物院

而亚氏的《皇帝接见使团,及在场成员图示》也与前文讨论的吉尔雷漫画存在诸多相似之处。这两幅作品都表现乾隆帝接见使团的场景,中英双方在画面里都分处左右两方,并且乾隆帝都是画面的焦点。两幅画中英方成员的身份也都具有可识别性:吉尔雷准确地画出了马戛尔尼、斯当东和伊登勒三人的面容,而亚历山大直接用文字在右上角标示出了在场成员的姓名。马戛尔尼在两幅画面中都是单膝下跪献上国书的状态。黄一农认为,亚氏为了维护英国的体面,有意将马戛尔尼画成单膝跪地:“由于先前我们对觐礼之争的了解尚不够深入,故这些充塞异国风情的动人画作,虽然其内容已遭刻意扭曲,仍促使近两个世纪以来的许多西方人士相信,英使并不曾在乾隆帝面前双膝下跪。”这与吉尔雷漫画中所体现出的国家尊严感也是相似的。更重要的一点在于,两幅图都不符合清廷的礼仪,展现的不可能是真实的接见场景。例如施爱东所指出的,“画中的官员大都站在乾隆帝背后,其中两名居然站得比皇帝还高,这是不合中国礼仪的,但是,它符合欧洲人漫画式的中国想象”。吉氏的漫画创作于使团出发之前,亚氏可能在英国时就见过这幅作品,并在之后创作时借鉴了其中的构图方式和一些元素。

亚氏对吉氏作品的借鉴使得观众潜意识里就对其画面具有亲切感。两幅画分别出现在使团访华的时间前后,其中的图像关联性在观众心中形成有关“乾隆接见英使”场景的“预测—证实”关系。亚氏的画面比吉氏具有显著提升的现实主义色彩,画家本人还有亲赴中国的珍贵经历,这些因素都为其笔下的乾隆帝形象增添了可信度。可偏偏这个可信的乾隆帝形象是非纪实的。此后,多有书籍插图借鉴亚氏笔下的乾隆帝形象,例如《中国艺术与服饰》(La Chine en Miniature,1811)和《中华帝国总论》(China: A General Description of the Empire of China and Its Inhabitants,1836)中都有以亚氏的乾隆帝形象为原型的插图。这些书籍的出版,使得亚氏笔下的乾隆帝形象更加深入人心。但随着时间的推移,乾隆帝的形象也从新闻人物再次沉淀,回归到中国历史人物的范畴。

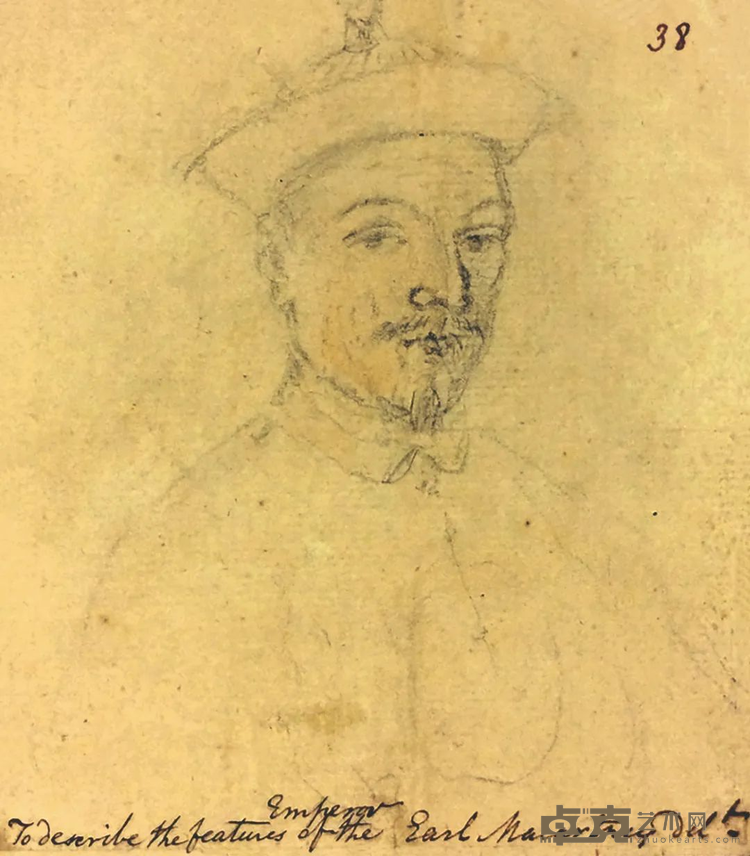

在马戛尔尼使团的两幅集体画面上,乾隆帝虽是主角但其形象被画得很小,面容也模糊不清。在《中国鞑靼皇帝在热河接见大使》中,乾隆帝的面部甚至是完全空白的。为了弥补中国皇帝个人形象这一空白,使团另绘有4幅乾隆帝的个人肖像画,现藏于大英图书馆。其中的铅笔画稿是马戛尔尼绘制的(图7),余下3幅设色画稿都是亚历山大的作品。理论上,马戛尔尼见过乾隆帝真人,他的描绘应当更接近乾隆帝的真实形象。但实际上马氏笔下的乾隆帝高鼻深目,更具欧洲人的样貌特征。在3幅亚氏的绘画中,全身像(图8)的人物面部应当是以正面半身像(图9)为基础创作的,而另一幅正侧面半身像(图10)中的乾隆帝面容与另两幅图略有差别。其中的半身正面像值得重点关注:这幅绘画是4幅肖像中完整度最高、描绘最细致的,仿佛是对着乾隆帝近距离写生而成。它并没有其余3幅图中的那种对人物的生疏感和充满不确定性的揣测。相反,图中人物的五官和肌肉块面,甚至画面的光线来源都清晰可辨。这不符合亚氏从未见过乾隆帝的事实,而马氏绘制的乾隆帝肖像显然也无法为其提供这些具体细节。

图7 马戛尔尼《乾隆肖像》纸本铅笔 尺寸不详

1793年 大英图书馆(编号WD959 f.43 38)

图8 威廉·亚历山大《乾隆肖像》纸本铅笔设色

尺寸不详 1793年 大英图书馆

(编号WD959 f.19 93)

图9 威廉·亚历山大《乾隆肖像》纸本铅笔设色

尺寸不详 1793年 大英图书馆

(编号WD959 f.19 94)

图10 威廉·亚历山大《乾隆肖像》纸本铅笔设色

尺寸不详 1793年 大英图书馆

(编号WD961 f.56 152)

服务于清廷的法国耶稣会士钱德明(Joseph-Marie Amiot),在1773年给法国大臣亨利·贝尔坦(Henri Bertin)的一封信中曾介绍过一幅中国的皇帝画像:“这幅真实的画像,不是过去几个世纪中的名人之一。他是现在在位的一位伟大王子,是乾隆帝。”此外,他还声明这幅乾隆帝画像是清宫意大利画家潘廷璋(Joseph Panzi)的作品,而自己正打算将潘廷璋本人制作的画像的复制品寄给贝尔坦。贝尔坦应该是在1774年收到了钱德明寄来的这幅画像。根据清宫内务府的档案记录:“乾隆三十八年正月二十六日,接得郎中李文照押帖一件,内开正月二十一日太监胡世杰传旨: 西洋人潘廷章画油画御容一幅,挂屏二件。”可见在1773年1月底,潘廷璋曾为乾隆帝绘制过肖像。贝尔坦收到的那幅画像,很可能就是内务府档案中记载的这一幅。从1775年开始,欧洲艺术家们就开始以这张画像为蓝本创作出不同的艺术品,其中弗朗索瓦·尼古拉斯·马丁内特(François Nicholas Martinet)为第一期《中国杂纂》(Mémoires concernant les Chinois)创作的铜版插画《中国皇帝》和查尔斯·埃洛伊·阿瑟林(Charles-Éloi-Asselin)1776年创作的瓷砖画《中国皇帝》中的人物形象如出一辙。虽然潘廷璋的原作现已遗失,但从这两位欧洲艺术家的作品中不难看出潘廷璋原作的样貌。

上述亚历山大的乾隆帝正面半身像与马丁内特和阿瑟林的作品高度相似。除了衣服的材质从毛皮换成了布料之外,乾隆帝的面容并无二致,就连画面光源都同样来自左上方。亚氏的乾隆帝像是他于在华期间绘制的。没有资料证明他来华之前见过马丁内特和阿瑟林的作品,即使见过,他也无法之后凭记忆如此完整地复制出整幅作品。亚氏的乾隆帝肖像之所以会与马丁内特以及阿瑟林的作品如此相似,只有两种可能:一是他带着欧洲画家的乾隆帝肖像来华,并于在华期间临摹了该作品,但这种做法的动机很难确定;二是他在华期间直接临摹了潘廷璋的原作。

马戛尔尼曾在日记中记载过一位清廷官员于1793年8月23日来圆明园拜访了使团,“他按计划在十点到达,身边还有索德超、安国宁和一个葡萄牙人,贺清泰,潘廷璋和德天赐,一些意大利人,巴茂正,一个法国人,还有一两个其他人”。可见潘廷璋和亚氏是见过面的。圆明园作为皇家园林,藏有皇帝肖像是情理之中的。是否正是在这样的机遇之下,潘廷璋带亚历山大参观了自己绘制的乾隆帝肖像呢?这样的猜测有另一项证据:1795年1月15日,长期生活在伦敦的意大利画家马里亚诺·布维(Mariano Bovi)绘制了一幅乾隆帝全身像。在布维绘制的龙袍和龙椅上,充斥着各种真实的纹样细节。图下“乾隆中国大皇上万万岁”10个汉字在书写上虽有少许误差,但依然清晰可辨识。此外,画中人物的姿势以及纵状卷轴式的构图都和清代皇帝画像的制式相同。这些细节是一个英国画家无法依靠想象完成的。这幅图必然是以清宫中的乾隆帝肖像为蓝本的。这幅图绘制于使团回到英国的4个月之后。从时间和图像真实度上来看,很可能是使团将清宫中的乾隆帝肖像带回国,之后布维以此为基础绘制了这幅作品。这幅画还有一个黑白版本,图下配有这样一段文字记载:“原作由北京的一位传教士绘制,并由他赠送给白立把。供参考:之后的广州大班/原有的中文汉字标题由马戛尔尼勋爵大使在清廷时的侍童乔治·托马斯·斯当东(George Thomas Staunton)提供,附上读音并翻译成英文。”这段文字更是直接指明了使团与这幅画的渊源。

这幅流传到欧洲的乾隆帝像,清晰展现了清宫帝王肖像的制式和图像传统,在细节上要比亚氏的作品更为真实可信。但它并未被正式出版,对后世的影响也并不大。相比之下,虽然上述亚历山大的乾隆帝全身像在面容上借鉴了潘廷璋的乾隆帝半身像,但在龙椅和人物服饰等细节上与事实相去甚远。这幅画稿在修订之后以铜版画的形式插入使团的官方游记《大英帝国使团前往中国纪实》(An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China,1797)和亚氏的画册《中国服饰与民俗图示》(Picturesque Representations of the Dress and Manners of China,1814)之中。同时,《中国鞑靼皇帝在热河接见大使》一图也被纳入了《大英帝国使团前往中国纪实》的附属画册中。这些出版物的发行使得亚氏绘制的乾隆帝形象在欧洲广泛传播。此时,吉尔雷绘制的“乾隆接见英使”场景已在欧洲传播了10多年,有着深厚的观众基础。

综上所述,使团绘制的乾隆帝图像无论是聚焦场景还是个人,都是建立在前人作品之上的改造之作,而非纪实作品。亚氏笔下的乾隆帝总是和蔼庄重,面色红润且身体健硕,这倒是符合马戛尔尼在日记中对乾隆帝的描述:“他的态度端庄,但友善而充满威仪。他对我们的接待非常亲切和圆满。他是位很好的老绅士,身体健康,精力旺盛,不像是超过60岁的人。”参加了接见仪式的巴罗也认为:“虽然已是83岁,但乾隆的外表和行动力都像60岁的健壮男子。他对年老体弱这种事毫不在意。他的眼睛淳黑敏锐并富有洞察力,鼻子呈鹰钩状。即使年事已高,他的面颊依然红润。我猜他的身高大概是五英尺十英寸,而且他的体态非常挺拔。他83岁的身体并未发福,也非肌肉发达,但不难看出他曾经体力强健。他的日常生活并没有减损他对健壮体格的欣赏。像所有的满族鞑靼人一样,他喜欢狩猎。这是一项夏月里的运动,他对此从不忽视。他素有射手专家的美誉,只有在与祖父康熙帝比试这项武艺时略输一筹。康熙帝在遗言中夸口说自己曾拉开一把重量或力量为150磅的弓。”

马戛尔尼和巴罗的溢美之辞都突出了乾隆帝身体强健的特点,巴罗还将其归因为乾隆帝狩猎的习惯。这样的赞美在当时英国的商业化社会环境下具有特殊意义。18世纪时英国的商业贸易迅速发展,军事和武力的价值在商业社会中不断被安逸精致的生活所削弱。18世纪中期,人们已经普遍认识到商业社会不可避免地带来了奢侈消费和男性的阴柔气质。譬如亚当·斯密(Adam Smith)就意识到:日益商业化和自由化的社会秩序会催生“弱者”。而亚当·弗格森(Adam Ferguson)这样描述英国上层阶级:“我们人民的心智并非坚若钢铁,它们被抛弃武器、安逸生活和太平洋地区的工作变得软弱。”在这样的情形下,乾隆帝的尚武精神对于当时的英国社会就有了特殊的榜样作用。平达尔在讽刺马戛尔尼使团的诗中说,乾隆帝“邀请不止百万人来共同狩猎:猎网沉重得咕咕作响。在英格兰,当国王围猎一只鹿时,只有6个屠夫来共享这项运动;或许是两个肮脏的烟囱清扫工;也可能是一或两对理发师”。这种对比,既批判了当时英国社会的羸弱气质,又赞美了乾隆帝高超的狩猎技艺。同理,亚氏笔下那个老当益壮的乾隆帝形象是当时英国的一个尚武榜样。

但《老而弥坚的乾隆帝》仅代表使团眼中的皇帝个人形象,与中国的国家形象无涉。使团记录的中国与前期传教士笔下的理想中国形象不同,它充斥着各种落后破败的迹象。盛赞乾隆帝的马戛尔尼在日记中这样记录其对中国的印象:“我们必须将他们视为野蛮人,而不是我们依据现有的记载所推论出的他们。正如路易十四说土耳其人毫无荣誉可言,中国人是一个不该被作为文明的欧洲国家那样对待的民族。”而巴罗则直言:“中国因年迈和疾病而破烂不堪。”马戛尔尼解释了这种对比:“在中国,皇帝的利益总是第一位的,任何违背他意志的利益都无法得到保障。”老当益壮的乾隆帝和年迈体衰的中国互为因果。是整个国家的人民和财富在供养着一个健康强壮的乾隆帝,而在他绝对意志的统领之下,整个中国正处于衰败不堪的局面。

三、两种乾隆帝形象与不同的启蒙观念

吉尔雷和亚历山大创作的两种乾隆帝形象,看似在绘画语言和人物塑造上存在巨大差异,这种差别主要来自民间漫画和学院派不同的艺术传统。但这两种人物形象也具有很多共同点:它们都是被18世纪的英国人理解之后的乾隆帝形象,而非以真实性为准绳。更重要的是,这些作品中都蕴含着当时欧洲的启蒙思想。艺术史家詹妮弗·米兰(Jennifer Milam) 认为,启蒙运动是一种无数的个人分别探究同一问题的过程,并最终在这个过程中构建起一种共识。吉尔雷和亚历山大在探究如何绘制“中国皇帝”这一议题上显然也形成了一些一致的意见,并最终为英国的社会大众构建起一种有关乾隆帝形象的共识。吉尔雷的漫画和亚历山大的《皇帝接见使团,及在场成员图示》都使用了横向构图。罗纳德·保尔森(Ronald Paulson)认为,这种横向构图方式是18世纪英国艺术的一项显著成就,是在启蒙运动指引下带有人文主义观的新教构图方式对天主教构图的胜利。横向构图中的人物大致都在同一水平线,同时与观众也保持大致的同一视线。观众可以从人的视角去观察画中人的行为。吉尔雷和亚历山大都运用了这种世俗化的横向构图,很好地体现出新时代的启蒙观看模式。吉氏和亚氏作品中,人物众多而拥挤,而乾隆帝作为权威君主,其在画面中的位置并未高出有求于他的英方人员,甚至未曾高过观众的视平线。这种画中不同人物以及与观众之间的平等关系,是对约翰·洛克(John Locke)“人人生而平等”理念的生动视觉展现。

吉氏和亚氏的作品本质上不是那类指向历史性知识的帝王肖像,而是当时的“时事新闻报道”。它们虽不真实,但也并非谣言,而是一种经过艺术化处理的特定新闻产物,包含了新闻和评论两重性质,在不断复制和传播的过程中逐渐形成了社会各界对乾隆帝的想象性共识。而这种复制传播的过程本身,就与号召民众敢于求真的启蒙思想相联系。克里斯蒂纳·鲁普逊(Christina Lupton)认为,启蒙运动是“在通讯结构‘社会化实现’或被理解为媒体时的一个时刻”。正是在这样的启蒙时刻,吉氏和亚氏的作品得以出版并走向大众,使得原本藏于深宫的乾隆帝像在英国社会被赋予了公共性质和启蒙意义。18世纪的美柔汀(Mezzotint)和飞尘蚀刻法等图像印刷技术得到了长足进步。读者所能看到的图像材料,如地图、图表、插图和讽刺画的数量大幅增长。这符合大众读物“通俗易懂”的定位需求,也降低了求知和启蒙的门槛。吉氏和亚氏的作品都是在响应这种出版和启蒙的新需求,去满足民众想直观地看一看本国使者要去拜访的中国皇帝长什么样的需求。

但吉氏和亚氏的作品在启蒙性质上又是有差异的。使团成员多是贵族和上层知识分子。因此使团的启蒙精神也是带有知识精英阶层特质的,其中具有一定的矛盾性。使团秉持“反对权威”的理念,用乾隆帝强健尚武的形象反衬当时英国社会的普遍阴柔之风。但它又充满了精英阶级特有的优越感,指出乾隆帝统治的是一个年迈腐朽的中国。这种表述的深意在于凸显英国自身制度和实力的优越性。使团强调“探索求真”,将潘廷璋对真人写生的乾隆帝画像传回欧洲,但又创造出一个虚假的接见场景。这些都体现出精英启蒙思想的两面性,一方面,它朝着“人人生而平等”和“求真求知”的方向发展;另一方面,这种对知识的过度崇拜让知识分子树立起以自我为中心的优越感,他们鄙视一切未经启蒙的庸俗无知。

相比之下,吉尔雷漫画中的启蒙性要纯粹和尖锐得多,但也带有大众文化特有的局限性。思想家们在咖啡馆和绅士俱乐部里构思和探讨哲学理念,下层民众很少涉足这些资产阶级的公共领域。然而漫画商店的橱窗免费面向每一个人,看漫画的门槛也要比读哲学著作低得多。这些橱窗漫画构建了一个全新而开放的媒介接触场景,允许不同阶层的民众对作品做开放性解读。这就形成了一种自下而上的挑战权威的民间意识。艾米莉亚·法耶·劳泽(Amelia Faye Rauser)认为,“讽刺漫画被接纳为一种对特殊自由的表达。它作为一种手段,用于激发本土观众们拥立一种已被英国所接受和发展的共同的自由价值观念。正如同所有的启蒙思想被认为都具有普遍性一样,这种功用暗示了对讽刺漫画的抽象阐释是启蒙自由思想的一种视觉性语言”。英国的外交使者们在乾隆帝面前被表现得如此谄媚,这种毫无顾忌地“对特殊自由的表达”尖锐地打破了一种权威意识,让大众拥有肆意调侃权贵政要的权利和渠道。

吉尔雷和亚历山大都曾就读于英国皇家艺术学院,但之后他们选择了完全不同的艺术道路。亚历山大延续了学院派的绘画传统,而吉尔雷则选择了大众化的艺术表达。英国人对于乾隆帝的认知,很大程度上就来自吉氏的绘画。更重要的是,就连随团来华的亚氏本人在创作时也参考了吉氏的作品。这证实了吉尔雷的作品影响深远且广泛,同时说明了当时的官方权威和上层知识分子们也开始从大众文化中汲取养料,这本身就是一种“庶民的胜利”,是启蒙运动中“挑战权威”和“人人平等”思想的胜利。但是大众文化也存在一定的局限性。吉尔雷在画中讽刺和维护的对象都是本国人物,而乾隆帝的形象更多是为了配合英使到访的行动而存在的。乾隆帝是吉尔雷漫画中的主角,却是整个舆论中的配角。吉尔雷作品所代表的英国大众民意更关注的是那些政要大人们的丑态和涉及自身利益的国内民生经济,但某种程度上忽略了具有重要国际战略意义的中英政治经贸关系。这种观点务实却短视,缺乏更大的世界格局观。

吉尔雷和亚历山大的作品都围绕马戛尔尼使团访华事件展开,都有一定的图像蓝本,最终也都以复制和出售的方式走向大众视野。在传播的过程中,这些画面不断“规范”和“修正”着观众对乾隆帝各不相同的设想,并最终构建起18世纪英国乃至整个欧洲对乾隆帝的想象性共识。不可否认,这些画面中充斥着各种不真实的视觉元素,但这种由想象塑造的画面反映了英国人对于乾隆帝形象和中英关系的普遍性期待。

吉尔雷和亚历山大选择了两种完全不同的艺术表现手法,他们的作品代表着不同阶级的启蒙态度。亚氏的官方身份和来华经历使其作品天然带有对中国知识的权威解释权,旨在对民众进行视觉知识普及,其中蕴含着一定的“求知”启蒙理念和全球化的格局观。吉氏的漫画则代表了大众观点,具有对权威的反抗性。它重在利用乾隆帝的形象讽刺国内时事,更关注英国自身的社会问题。虽然漫画特有的夸张艺术语言与新闻专业主义不符,但其创作过程中对细节束缚的突破,反而使作品在内涵上具有更有力的启蒙引导作用。

结 论

与过去在欧洲被视为历史知识的中国帝王肖像相比,乾隆帝与英国的时政紧密结合,成为一个具有鲜活现实意义的政治符号。作为一国之首,其形象在英国乃至欧洲范围的广泛传播说明中国在当时欧洲各国的时政外交中占有重要地位。同时,构建乾隆帝形象和英国的社会现状以及自我认知是分不开的。科林·马克林(Colin Mackerras)认为,马戛尔尼使团的中国观念是一种欧洲帝国主义思想的投射。这种思想导致使团对中国的评价不高,但意外的是,由使团画家构建的乾隆帝个人形象却较为正面。这种反差指向了英国在时代思想更替时的深刻矛盾:依然部分保有启蒙思想家对中国君主制度的好感,但更多的是当国力发展到一定程度之后滋生了以自我为中心的优越感和帝国主义思想。乾隆帝形象的传播,不仅是艺术表现的问题,更是政治话语的塑造。它标志着中国从“历史想象”转向了“现实政治”的符号。英国一方面,借助乾隆帝的正面形象进行文化内部反思;另一方面,又通过贬低中国整体制度来强化自身的文明优越性。这种双重标准折射出启蒙思想与帝国主义思维的碰撞,也预示了19世纪中英关系的不平等走向。(注释从略 详参纸媒)

Two faces of Emperor Qianlong: The Construction of the Image of Emperor Qianlong in 18th Century Britain

Chen Yushu, Associate Professor of College of Fine Arts, East China Normal University

Abstract: In 1793, the news “Macartney Embassy visits China” made people from all walks of life in Europe curious about what Emperor Qianlong of the Qing Dynasty looked like. British artists created a series of paintings on this theme with Emperor Qianlong as the main subject, which can mainly be divided into cartoonists’ predictive paintings that depicted the scene of “Emperor Qianlong receiving the embassy” and paintings related to the Emperor created by members of the embassy. These paintings, full of various unreal, imaginary elements, reflected different enlightenment thoughts and understandings of Sino-British relations of various social classes in Britain, as well as mutual influence between these classes. This article traces painters, manuscripts and main visitors of these two series of paintings, examines how they influenced each other, and establishes an internal “prediction-confirmation” framework of the image of Emperor Qianlong concerning this visit. In the spreading of the Emperor’s image, the constant interaction between paintings and the imagination of various social classes in Europe finally helped build a visual, imaginary consensus of Emperor Qianlong in Britain and even the Europe as a whole in the 18th Century.

Keywords: Emperor Qianlong; caricatures; Macartney Embassy; imaginary consensus; image building

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号