唐代壁画由寺观壁画、墓室壁画和石窟壁画组成,由于石刻线画多为刻在石棺椁或其他石壁上的绘画,因此也属于壁画一类。壁画由于是画在墙壁上,强调视觉冲击力,因此在用笔和用色上是“粗笔重彩”,与画在绢和纸上的工笔仕女画视觉的要求很不相同,在用笔的“精”和用色的“细微”所产生的艺术感觉也是大不相同的,例如绢上两面画的技法和“色薄而厚”之效果就不会在壁画中出现,但厚重而敦实的重彩特点是卷轴画所不具备的。壁画对感情表现得更直接、更自由,在人文涵义上即人情味上更浓厚,壁画中的工笔仕女形象更真实和充实。可以说唐代壁画中的仕女形象是画在纸和绢上的唐代工笔仕女画之有力的辅证,其对唐代工笔仕女画经典面貌的形成,无疑是起到了有力的衬托和促进作用的,石刻线画也是如此;同时,唐代工笔仕女画的“精”与“细微”的绘画风格也对唐代壁画有促进作用,是一种良性循环的互动。它们之间既有统一又有各自的面貌,共同构建了唐代工笔仕女画的时代风貌。

图3.1 《观世音像》 图见林树中主编《海外藏历代中国名画》卷一

3.1 寺庙壁画《观世音像》

唐代壁画艺术是空前繁荣的,唐代政权把绘画视作“成人伦,助教化”的工具,对于壁画的创作和绘制极为重视,并设立了专门的管理机构。《旧唐书》卷四十四《职官志》记载:“将作监,右校署:令二人,丞三人,府五人,史十人,监作十人,典事十四人。右校令掌供版筑、涂泥、丹雘之事。”[1] 由此而使壁画艺术盛行一时。唐代壁画以人物画为主,画家、画工们通过对各种人物,如侍女、文吏、武吏、马夫、驼夫的细腻观察,用简练的线条,鲜艳的色彩,栩栩如生地描绘了各种人物形象,特别是其中的仕女画精彩程度不下于卷轴画和屏风画,有的优点还为卷轴画和屏风画所不具备。

[1] 后晋·刘昫等撰《旧唐书》,北京:中华书局,1975年

根据《历代名画记》、《唐朝名画录》、《寺塔记》等画史记载的唐代画家有206人,他们中有110人参加过壁画创作。在本文后面所附的《典籍所见唐代佛寺绘画简表》[1] 中我们能看到,唐代的许多名家都画过庭殿、宅邸和寺观壁画,画家的队伍十分地庞大。由于唐代寺观壁画几乎没有留存遗迹,只能从文献著录中了解,仅从规模数量上就可以想见当时的景象,《长安志》显示,自隋文帝至唐代宗180余年间,隋唐两代皇家,在京师共立功德寺53所。其中隋2工所,唐32所;隋文帝和唐之高宗、中宗三朝最盛,分别为20所、8所、lO所。檀主身份为皇帝8人:隋文帝、煬帝,唐高祖、太宗、高宗、中宗、睿宗、玄宗;皇后5人:文帝独孤后、高祖窦后、高宗武后、中宗韦后、肃宗吴后;太子3人:李承乾、李治、李贤;亲王6人:汉王杨雄、秦孝王杨俊、河间王杨宏、晋王杨广,淮安王李神通、英王(相王)李旦、虢王李邕;公主7人:周昌乐公主,隋平原、细腰、兰陵公主,唐桂阳、太平、新都公主;宦者3人:开皇宋祥、天宝高力士、大历鱼朝恩;以及开皇、神龙宫人。[2] 这些寺观壁画国内均已无存,目前在美国纳尔逊.艾京斯艺术博物馆藏有唐代的一幅壁画《观世音像》(图3.1),纵27.6厘米,横89.2厘米,林树中先生在《海外藏历代中国名画》中记载,此壁画来自河南和陕西交界处的某废寺,根据美国纳尔逊.艾京斯艺术博物馆东方部主任何惠鉴介绍,系五代后周广顺二年(九五二年)壁画断片之下层剥出者,属晚唐作品。所以,这应是目前发现的比较完整的寺庙壁画,而且色泽十分鲜艳,这得益于被长期被封闭在下层的缘故。在此画中,民间画家以近乎于白描加彩的形势和精练的手法,把这尊观世音的塑造得十分丰美,特别是脸和手很深入和生动,体态优美,颇富美感。线描上严谨细劲,有向密体发展的趋向,色彩重色、浅赭色、红与淡黄的运用使得画面有高雅之感。

[1] 参见张弓《汉唐佛寺文化史》518页,北京:中国社会科学出版社,1997年

[2] 同注1,第190页

图3.1.1 《观世音像》

3.2、唐代墓室壁画中的工笔仕女

初唐时期墓室壁画的仕女画面貌,正如李嗣真《画后品》所说“气韵标举,风格遒俊。丽组长缨,得威仪之撙节,柔姿绰态,尽幽闲之雅容”,其线条则属于铁线描,表现出“曹衣出水”的时代风格,“曹之笔,其体稠叠,而衣服紧窄”。盛唐时期墓葬的仕女画,体态大髻宽衣,丰厚为体,表现出“吴带当风”的时代风格,其线条属于莼菜条,“吴之笔,其势圆转,而衣服飘举”。中晚唐时期的仕女画,体态、风格由“吴带当风”变得圆熟,并且向清俊的阶段过渡。唐代墓葬壁画最显著的特点之一就是其强烈的色彩效果,所用赋色方法主要有平涂、晕染、斡染、退染等,同卷轴画的赋色技法相差不多,色彩以暖色的朱红、土红、赭石、石黄为主,辅以冷色的石青、石绿等,造成一种大面积暖色、局部冷色的对比,在视觉上有一种单纯而响亮明快的感觉。壁画重彩也为我们提供着丰富的启示源:重彩的比重加大,给传统的绘画注入新的血液,丰富了人们对色彩的视觉感受心理。

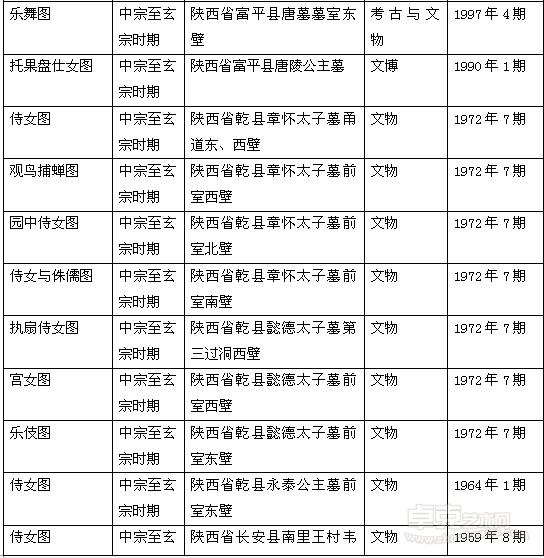

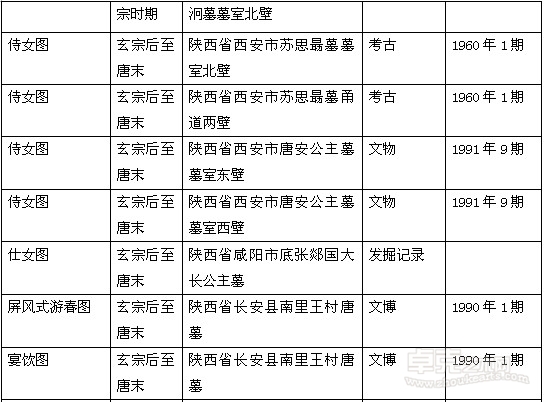

除了敦煌莫高窟、榆林窟、炳灵寺、麦积山及新疆克孜尔、伯孜克里克、库木吐拉等石窟壁画外,再就是发掘出土的隋唐墓室壁画仍有存在,特别是陕西关中,作为大唐都城所在地,在数百里内遍布帝王后妃、王公大臣的陵墓,从全国范围来看,不仅数量多,而且因墓主人地位显赫,故其规模宏伟壮观,壁画题材内容也格外丰富,[1] 因此本书也多以这些地方的墓室壁画举例。现将近年来发掘出土且已经发表有工笔仕女图像的墓室壁画作一简表如下:

[1] 参见陈安利《唐十八陵》第337页,北京:中国青年出版社,2001年

近年来所发表有仕女图象的唐代壁画出土作品简表

薄松年先生说:“唐代贵族墓室中的壁画,随墓中不同位置而设计绘制,包括出行、仪卫、乐舞及僮仆侍女等场景,反映死者的显赫地位和生前豪华的生活。这些壁画大都出于宫廷画工或技艺熟练的民间画工之手。其中以乾县乾陵陪葬墓中之章怀太子(李贤)墓、懿德太子(李重润)墓和永泰公主(李仙蕙)墓之壁画最为突出。” [1]从目前的资料来看,三座墓的壁画和线刻画有关仕女画方面的图像也是质量很高的,同时其他墓室壁画中也有很多质量很高的仕女画作品,和卷轴画和屏风画对照,能发现很多互补之处的。

章怀太子墓室壁画的仕女像

3.2.1.1、《观鸟捕蝉图》

图3.2 《观鸟捕蝉图》(局部)

《观鸟捕蝉图》发现于陪葬乾陵的章怀太子李贤墓前室西壁,神龙2年(公元706年),画高168厘米,宽175厘米。画面上共有三个年轻宫女,三个人三种性格、三种神态。右边年龄稍大些的宫女双手挽巾,凝目伫望,若有所思;左边的宫女,似心地较宽,或许是入宫时间不长,对眼前飞过的宫中奇鸟还很好奇,用钗类物作搔头的同时也看着飞鸟,另一只手无意识地撩起了披巾。最能体现少女本性的是当中着窄袖长裤的胡服的少女,也许她刚入宫,或许是年龄小,还不知宫中的愁滋味,正童心未泯地用长袖去扑打鸣蝉,稚态可掬。这三位宫中女孩虽动态各异,但处境相同,加上画中的树、石、鸟这些景物的陪衬,形成了“深锁春宫一院愁”的意境,反映了女孩子纯真的天性,也寄托了她们在潜意识里向往自由、欢乐生活的美好愿望。

图3.2.1《观鸟捕蝉图》图见人民美术出版社编《中国美术图库》

此画在构图上饱满且有韵致,三仕女占据空间虽略显平均,但她们姿态各异,静中有动,处理得当。图中的树石以及飞鸟的安排,既使画面疏密关系得到完美的解决,又增添了画面的生机。从透视上看,近、中、远景分属清楚,毫不含混,说明作者在独幅画的创作上也注意到了以一个视点观看物象的表现方法。图上描绘的人物,体态肥硕而丰满,神情艳媚而华贵,均是唐代仕女的典型形象。仕女形象的塑造,虽在用笔用色上比较粗放,但在感染力上是相当强的,为卷轴画所不具备。与初唐时期墓室壁画静穆而端庄舒缓为主人服务的氛围不同,中晚唐时期墓室壁画里“阳光”感很强,画面构图很活泼,表现了仕女们在室外自由自在地观鸟和捕蝉玩乐的活动,动态很大且体态生动自然;面部表情刻画得尤为出色,虽用的是简约的粗笔重墨,但感觉是白白胖胖又不失青春少女的纯情与秀美,对工笔人物的“应物”和“象形”很有启示,极富生活和“自为”之时代气息,把“六法论”拓展到了一个新的范围。

[1]见薄松年主编《中国美术史教程》132页, 西安:陕西人民美术出版社,1999年

图3.2.2 《观鸟捕蝉图》局部

3.2.1.2、《三宫女》

同一座墓室的壁画不同风格,说明是不同的作者所画。上一幅和这一幅的区别在于,上边一幅是三位少女,而这一幅(图3.3)中是三位贵妇,其中两个较胖,一个较苗条,但脸部都是丰圆的,笔法也显得粗壮些。画面氛围上,上一幅显得活泼些,这幅画则稳重些。色调上,这幅壁画更华丽一些,造型上脸部很胖,但身躯则显得健壮,与中晚唐时期宽雍而偏软的身躯和精神面貌是有区别的。

图3.3 《三宫女》

3.2.2 懿德太子墓室壁画中的仕女

图3.4 《女侍图》 图见陕西省博物馆、陕西省文物管理委员会编《唐李重润墓壁画》,北京:文物

这一节的五幅画面都是懿德太子墓室壁画中的仕女画,神龙2年(公元706年),陝西省乾县乾陵陪葬墓出土,西安市,陝西历史博物館。

《女侍图》、《执扇仕女》的风格用“稳重厚实”来概括是很恰当的,粗重的铁线描、暖红和暖黑褐色调把这一组的仕女形象画得敦实厚重,自有一种“大唐气象”在里面蕴藏着。虽表现手法厚实,但人物并不呆板,反而有一种肃穆的缓缓而行之感。图3.6、3.6.1让我们看到了未完成的作品面貌,如同现代作画一样,钩稿子的手法非常熟练,并且我们注意到头发的画法是分组的,同当代人的结构素描的画法一样,可见作者对解剖结构知识的掌握,线条是真正的“笔无妄下”,把摹形取像和摹神取像两者结合得非常到位。在线条抓结构的从“韵”出发的基础上,我们可理解平涂式的染色也能出现厚重感“气韵生动”之原因了。

3.2.2、永泰公主墓室壁画

《宫女图》,唐代神龙2年(公元706年),陝西省乾县乾陵陪葬墓出土,西安市,陕西歷史博物館。“宫女图”壁画位于永泰公主墓前室东壁。

图3.5 《执扇侍女》一

图3.5.1 《持扇仕女》二

图3.6《未完成的女侍图》

图3.6.1《未完成的女侍图》局部

3.2.3 永泰公主墓室壁画

《宫女群像》,唐代神龙2年(公元706年),陝西省乾县乾陵陪葬墓出土,西安市,陕西省历史博物館。《宫女群像》壁画位于永泰公主墓前室东壁。

图3.7 《宫女群像》 (日)百橋明穗、中野 徹 编《世界美术大全集.东洋编.第4卷

这幅壁画中的宫女显得肃穆中有自得与活泼,虽浓重但较为松快的线描画出了每人各自的表情和动态,尤其是右面两个少女一个持扇、一个似擎杯,神态表情和身姿使人一下子就会被她们怡然自得、乐观的情绪所感染,一点也不会觉得这时阴暗环境中的墓室壁画;其他宫女无论是正面、侧面、半侧面还有背面的,位置错落有致,也都刻画得毫不呆板,各有姿态。显然画家对于宫廷生活有一定的观察认识,才能描绘得如此栩栩如生。永泰公主重新安葬于神龙二年五月十八日,阳历应在6月,[1] 应是夏天,因此宫女都是单衣露颈,穿着也比较“露”和“透”,洋溢着温暖的生活气息。

[1] 参见陈安利《唐十八陵》第334页,北京:中国青年出版社,2001年

懿德太子墓和永泰公主墓的壁画的共同之处是显示了武则天时期的风格,壁画的侍女身躯有明显的“S”形姿态,臀部扭向一方,肩部向另一方倾斜和垂肩凸腹,仕女身姿的柔曼节奏感加强,这种身姿使侍女多了几分妩媚。这种感觉在周昉《簪花仕女图》仕女站姿有所体现,正因为人体呈纵深性的“S”变化而使得仕女全部都是立姿的情况下构图依然感觉丰富。此时壁画中人物形体的塑造追求一种理想样式,仕女身材修长,苗条匀称,与初唐的质朴健壮不同,变得轻盈灵动,身段的曲线造型赋予人体以优美的节奏和韵律,这在两墓壁画的宫女图中尤为明显。墓室壁画在线条上仍然属于铁线描并有了一些变化,与初唐注重对形象的界定相比,在线条自身的形式感上已经注重。

图3.8 节愍太子墓壁画《女侍图》

线条一方面继续追摹形象的自然状态,另一方面运笔时更注重韵律和气脉,不再那么迟缓,线条之间的呼应配合也被强调。唐代壁画的这些特征,与卷轴画的发展基本是同步的。以下唐代其他墓室的壁画仕女画的图像如节愍太子墓壁画、韦泂墓室壁画和韦家墓等壁画的特征也与此类同,也有着各自不同的绘画手法与绘画面貌,像节愍太子墓壁画女侍的头脸部的染法突出地强调线的作用、稍加渲染,但也很厚重。

图3.8.1 节愍太子墓壁画《女侍图》头像

唐墓壁画的制作程序也使得它与卷轴画、屏风画面貌有许多不同。对墓室壁画遗迹观察分析,再结合史书的有关记载和民间师徒传承的制作程序,可以看出,特点之一是直接在墙壁上起稿,并且起稿的过程也就是放大稿的过程,然后是落墨勾线,这个过程也同时包括了构图、线条组合、色彩和色调的掌握等,这些过程既是强度较大的体力劳动,又体现着艺术造诣。吴道子是因为画壁画而得张彦远的“宜为画圣”赞誉,周昉画章敬寺虚心听取各方意见而得画坛美名,至于画墓室壁画的无名画家们都无不倾力绘制,才为我们留下了如此宝贵的绘画珍迹,以至于宋代黄休复根据其所见到的壁画写出了《益州名画录》,并设立“逸、神、妙、能”之绘画品格来品评绘画。《益州名画录》的序中,李畋这样记载着黄休复:“李唐乾元初,至宋皇乾德岁,其间图画之尤精,取其目所击者五十八人,品以四格,离为三卷,名曰‘益州名画录’”。[1] 之后,“逸、神、妙、能”这四格便广为认同,至今也有重大影响。对壁画的研究,提示我们在依据这“四格”品评包括卷轴画等在内的绘画时,不要忘记当初“四格”主要是依据壁画而写成的,其中品位最高“逸格”的孙位之画,也是壁画。

图3.9 《女侍图》,韦泂墓 墓室西壁,唐代景龙2年

唐代壁画上承魏晋六朝的清劲风骨,并启示着宋代和元代绘画中的文人画之风,以现实主义为宗旨所创作的墓室壁画杰作,向人们生动地再现了丰富多彩的唐代社会风情,使我们当今见到这些壁画就能感受到扑面而来的大唐雄风。不只是墓室壁画,与此同时的唐代石刻线画和敦煌壁画,都能带来这种感受。

[1] (宋)黄休复《益州名画录》(四川存古书局校本),于安澜编《画史丛书》,上海:上海人民美术出版社,1962年

图3.10 《仕女图》 韦家墓

3.3 唐代墓室石刻线画

唐代不但作为绘画的高峰时期,同时也是雕刻艺术的高峰时期,宋代文学家苏东坡所说:“君子之于学,百工之于艺,自三代历汉,至唐而备矣。”唐代出现了无数的优秀雕刻作品,唐代的石刻线画布局严谨,主题鲜明,内容丰富,形象生动,刻工精巧,充分反映了唐代线刻艺术的高度成就。由于论文以唐代工笔仕女画为专题,故只选择较有代表性的石刻线画中的仕女画。

本节图片全部出自李凇编《略说隋唐人物雕刻的艺术形式与风格》(出处见本页注)石刻线画所表现的内容和性质,主要有宗教雕刻和世俗墓葬雕刻。与工笔仕女画同为线条造型的仕女画主要为附于石棺椁上的线刻图像,这种石刻线画类似绘画中的白描,以刀代笔刻出的线条的粗细没有大的变化,但也能看出笔意并更具独特意味,比较具代表性的有李寿墓、永泰公主墓、懿德太子墓等石刻线画。

“隋唐的雕刻在漫长的三百余年里呈现出不同的阶段性面貌,大体可概括为前后三种风格:隋及初唐时期带有北朝遗韵的凝重而端庄的风格、武周时期的欢快而活跃的风格、玄宗及以后的富贵而健壮的风格。” [1] 这同唐代绘画的分期特征基本是一致的。

[1] 见李凇 编《略说隋唐人物雕刻的艺术形式与风格》序言,长沙:湖南美术出版社,2002年

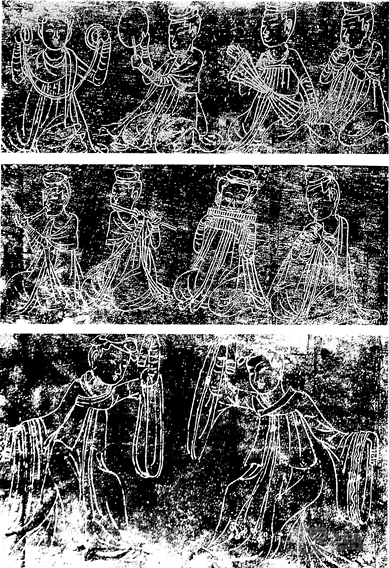

图3.9《舞乐》

3.3.1 李寿墓石刻线画

陕西省碑林博物馆藏西安三原县的淮安王李寿墓(太宗贞观四年,公元630年)石刻线画,虽有六朝意但松快多了。李寿为唐宗室王子,其墓为初唐时期的重要墓葬,对于今天研究唐代的墓葬及墓室艺术品具有重大的研究价值。李寿墓内有狩猎出行、宴乐等题材的壁画,此图(图3.9)为李寿石椁内壁上的线刻人物,刻有坐着乐者八人,每人持不同乐器弹拨吹奏,另有一对长袖宽裳的少女相对而舞,舞姿翩迁,风姿过人。此线刻画中人物姿态、表情十分生动有致,线条简练而颇具艺术表现力,是一幅较为精美的线刻画佳作。

3.3.2 永泰公主墓石刻线画

图3.10 永泰公主墓《采花宫女》

《采花宮女》(图3.10),唐永泰公主石椁线刻画,纵132厘米,横74厘米,陕西省博物馆藏。图中有一位年轻妩媚的宫女独自伫立,拈花自赏,如痴如醉,很有当今少女休闲写真之意。花红柳绿鸟语花香阳光明媚之感是其妙处。其面庞是典圆颊,虽不似晚唐仕女那样过分肥胖,却刻画得秀润超脱,更显示出宫女正值青春年少的美貌。画中人物空白处的花草小鸟,令人如身临其境,鸟语花香,心旷神怡。这幅拈花人物,即使不是公主生前的生活写照,但作为一千多年前的仕女画原作,其艺术价值和收藏价值也弥足珍贵。永泰公主墓中的其他石刻线画也都各有特点,但许多仕女形象和同墓的壁画仕女形象有一致性(图3.11、3.12)。

图3.11 永泰公主墓《侍女头像》

图3.12 永泰公主墓《侍女胸像》

图3.13 永泰公主墓《舒臂侍女》

图3.14 永泰公主墓《双仕女和鸟》

永泰公主墓中这幅通过技术手段变成白描效果的仕女图像(图3.13),能看出刀工所刻的线条另有一种感觉,细劲坚挺,以刀来模仿的毛笔味道很地道,如仕女头上的发髻,就粗细有致,左臂整个的效果笔味十足,有些地方还带有笔墨的苍涩之感,完全可以对“六法论”中的“骨法用笔”乃至“气韵生动”,提供出有效启示的。《双仕女和鸟》(图3.14)这幅石刻线画展现了另一种的光感,似月光,似阳光,更是民族艺术传统艺术所折射出的智慧之光。

3.3.3 懿德太子墓石刻线画

懿德太子李重润墓中的石刻线画和永泰公主墓中的石刻线画在风格上有所不同,大致有两种风格,一种是比较工整严谨,另一种是比较松快、自由些,但在人物造型和性格刻画上面,都达到了很高的程度。石刻线画的作者应是两部分人,画家和雕刻家,也有可能一人兼两职,因为刀工和线条结合的如此妙合,看起来差不多这些石刻线画的作者应该就是一人有两种本事的。

懿德太子墓中所选的这两幅石刻线画也是通过技术手段形成的白描效果,或者称之为“阳刻效果”,这种效果的绘画感很强的,较之“阴刻”,更能看出石刻线画的动人之处。如果说《双仕女》在线条上上能看出“刀”意,那么在下面这幅《低头拈花侍女》则是笔味十足,很有“锥划沙”、“虫蚀木”之感。

藏于西安碑林博物馆的唐代开元六年的韦顼墓石椁线刻,也有自己的特色,有苍茫之感。

图3.15 懿德太子墓《双侍女》

图3.16 懿德太子墓《低头拈花侍女》

图3.17 韦顼墓《侍女》

3.4 唐代敦煌及新疆石窟壁画中的工笔仕女

唐代敦煌壁画是石窟壁画,是以佛经经变故事为题材,对虚无飘渺的理想天国的凭空想象,在一定程度上折射地反映了某些现实生活,但是真正属于现实生活的场景,往往布置在边角等不为人注意的地方。本章以敦煌石窟中的壁画为主,带有新疆即“西域”壁画的论述。唐代石窟壁画作者和墓室壁画的作者一样,应是画工为主。由于文人士大夫画家参与了寺观壁画,与画工所画的壁画应该是有所交融互补,敦煌及新疆壁画虽在较为偏僻之地,士大夫画家一般不会到那里去作壁画,但绘画面貌上有这种相互影响的痕迹,前面我们所谈到的民间画工“四姊儿”的纸本《仕女画》就具有很高的绘画水准,这也许是唐代画工画的敦煌等壁画无论线条、构图和色彩都有强烈和夸张的特点,但又十分谐调自然的原因。敦煌及新疆石窟壁画中的工笔仕女形象很多,在这里分成宗教女性和世俗女性两大类,在宗教女性中分成天女、菩萨和飞天三种形象,在世俗女性中分为宫廷女性和女供养人等社会女性两种形象,选择其中较有代表性的仕女画来论述。

图3.18 《经变图》

3.4.1《经变图》天女的色彩

《经变图》(图3.18)中天女的色彩是热烈而雅逸的,这是色彩冷暖对立统一而成高格调的范例,是另一种更高层次的“中和美”。

“中和美”即和谐美;如果把中和美仅仅理解成四平八稳、无过不及、优雅和谐,却是极大的误解。……欣赏和谐只是审美的初级阶段,即中和美的最低层次。随着人们审美能力的提高,要求冲破均衡和谐的局面,或强化一方,使其偏胜,出现强烈风格,或另一方跟着强化,造成新的和谐。对立面愈来愈强,双方愈拉愈远,却又愈加奇妙地更紧密地结合在一起,所谓“物虽吴越,合则肝胆”。如此不断上升,最后达到极不和谐而极和谐的中和美的最高境界。此中和之美并布什中间状态,而是对立面两极特高,距离特远,中间地带特别广阔,美之容量特大特深的状态。[1] 这段话,恰到好处地说明了,为什么如此大红大绿的色彩没有产生火燥之气而是滋润鲜活、把天女塑造得宛如跳舞的人间少女的奥妙,就在于敢于用两极色和善于用中间色。因而,茁壮热烈的艺术感觉所内蕴的是强烈的色彩对比,高逸的艺术格调。

[1] 张胜远编《美术家文集·张祖安“书法中和美层次剖析》,北京:人民美术出版社,2000年

图3.19 《反弹琵琶的伎乐天》

图3.20《反弹琵琶的伎乐天》

3.4.2 《反弹琵琶的伎乐天女》

此图是敦煌莫高窟112窟的伎乐天女奏乐跳舞的场面,为该窟《西方净土变》的一部分,作者佚名。这幅画整个场面气氛热烈,动态丰富,应该是唐代宫廷舞乐情景的反映,主角是一位正在跳象征敦煌壁画文化的“反弹琵琶”舞的伎乐天女,伎乐天肤色白皙,动态优美大方,手持琵琶,半裸着上身翩翩翻飞,天衣裙裾如游龙惊凤摇曳生姿,项饰臂钏则在飞动中叮当作响,她一举足出胯旋身使出了“反弹琵琶”的绝技,为世人留下了永恒的敦煌文化造型标志。

笔法简练,色彩突出的是石绿色的使用,但是石黄色、赭色、红色和浅灰赭色的大面积运用,衬托得石绿色作为冷色却有辉煌灿烂之意。

图3.21 《龙女图》

3.4.3 西域画风的《龙女图》

《龙女图》是1914年在和阗县丹丹威里克地方的一座废寺中发现的。“龙女”婀娜多姿,立于莲池上,旁一小儿。池中莲花有盛开,有含苞。“龙女”形象以铁线勾描,色彩略施晕染,可以看出外来艺术民族化的形式特点。文献记载尉迟乙僧的绘画作风,于此可以想见一二。”[1] 裸体形式的画风是当时的西域画风,所谓“曹衣出水”描和尉迟乙僧“紧劲连绵”的描法,在实质上都是画人体的结构。这幅画的龙女裸体以铁线描的适度夸张表现了女性丰满而有弹性的躯体,并且内部骨骼的支撑点都很准确,女性动态上有印度绘画“三转折”之意,即头面,胸部和腰胯部面向三个不同方向,这种姿态富于女性的性感美。

[1] 见王伯敏《中国绘画通史》第314页,生活、读书、新知三联书店,2000年

这样的壁画艺术风格,由于地理环境的关系,造成它是域内域外,亦即敦煌等地和南疆龟兹画风经过交接,又经过融化后的一种别具风格的表现。

于阗,即今新疆的和阗,是新疆发现重要古文物的中心地区,唐时为于阗国。 于阗和北面的吐鲁番、库车,南面的民丰、古楼兰一样,是古代“丝绸之路”的重地。关于西域,刘凌沧先生在《唐代人物画》[1] 一书中作了分析,“今日所称的“西域”,主要是指我国“新疆維吾尔自治区”,东部和甘肃、青海接連成一盆地,南、西、北、三面被昆仑、葱岭、天山三大山脉包围着。盆地中心是“大戈壁”沙漠。围繞着天山南路,昆崙山北路沿道联結起来的城市,便是古代文化盛極一时的“西域’各国的故址。”他还在图中标示了自汉唐以来经由“西域”到达印度、伊朗和欧洲的两条道路(见图3.4),达印度、伊朗和欧洲:“第一条路——北道,从敦煌出發經安西、哈密、吐魯番(高昌)、哈喇沙尔(焉耆)、庫車(龟兹)、阿克苏(姑墨)、到达喀什噶尔(疏勒),再依錫尔河西进到达撒馬尔罕(康居),南进到达印度国境。第二条路——南道,从喀什噶尔(疏勒)返回东行,經叶尔羌(莎車)、和闐(于闐)、民丰(尼雅)、姥羌(楼兰)到敦煌。

[1] 刘凌沧《唐代人物画》第63页

在沿路經过的古城地区的废寺和砂磧中,遺留下来極其丰富的文化史迹,北路以庫車的赫色尔为最大,南路以和阗为最大,从这些丰富的史迹中,可以看出这些地区古代灿烂的文明”。[[1] 刘凌沧《唐代人物画》第63页][1]从这两条道路上我们可以看出物质和文化交流的轨迹,包括这个地区古代绘画中的工笔仕女画。所以唐代工笔仕女画的绘画风貌无论从造型结构、笔法、色彩、构图等诸多绘画因素上面都有外来绘画因素的影响,才使得它的绘画风格是丰富饱满。下面的《养蚕西渐传说图》也说明了这一点。

3.4.3 西域画风的《龙女图》

《龙女图》是1914年在和阗县丹丹威里克地方的一座废寺中发现的。“龙女”婀娜多姿,立于莲池上,旁一小儿。池中莲花有盛开,有含苞。“龙女”形象以铁线勾描,色彩略施晕染,可以看出外来艺术民族化的形式特点。文献记载尉迟乙僧的绘画作风,于此可以想见一二。”[[1] 见王伯敏《中国绘画通史》第314页,生活、读书、新知三联书店,2000年][1]裸体形式的画风是当时的西域画风,所谓“曹衣出水”描和尉迟乙僧“紧劲连绵”的描法,在实质上都是画人体的结构。这幅画的龙女裸体以铁线描的适度夸张表现了女性丰满而有弹性的躯体,并且内部骨骼的支撑点都很准确,女性动态上有印度绘画“三转折”之意,即头面,胸部和腰胯部面向三个不同方向,这种姿态富于女性的性感美。

这样的壁画艺术风格,由于地理环境的关系,造成它是域内域外,亦即敦煌等地和南疆龟兹画风经过交接,又经过融化后的一种别具风格的表现。

于阗,即今新疆的和阗,是新疆发现重要古文物的中心地区,唐时为于阗国。

于阗和北面的吐鲁番、库车,南面的民丰、古楼兰一样,是古代“丝绸之路”的重地。关于西域,刘凌沧先生在《唐代人物画》[[1] 刘凌沧《唐代人物画》第63页][1]一书中作了分析,“今日所称的“西域”,主要是指我国“新疆維吾尔自治区”,东部和甘肃、青海接連成一盆地,南、西、北、三面被昆仑、葱岭、天山三大山脉包围着。盆地中心是“大戈壁”沙漠。围繞着天山南路,昆崙山北路沿道联結起来的城市,便是古代文化盛極一时的“西域’各国的故址。”他还在图中标示了自汉唐以来经由“西域”到达印度、伊朗和欧洲的两条道路(见图3.4),达印度、伊朗和欧洲:“第一条路——北道,从敦煌出發經安西、哈密、吐魯番(高昌)、哈喇沙尔(焉耆)、庫車(龟兹)、阿克苏(姑墨)、到达喀什噶尔(疏勒),再依錫尔河西进到达撒馬尔罕(康居),南进到达印度国境。第二条路——南道,从喀什噶尔(疏勒)返回东行,經叶尔羌(莎車)、和闐(于闐)、民丰(尼雅)、姥羌(楼兰)到敦煌。在沿路經过的古城地区的废寺和砂磧中,遺留下来極其丰富的文化史迹,北路以庫車的赫色尔为最大,南路以和阗为最大,从这些丰富的史迹中,可以看出这些地区古代灿烂的文明”。[[1] 刘凌沧《唐代人物画》第63页][1]从这两条道路上我们可以看出物质和文化交流的轨迹,包括这个地区古代绘画中的工笔仕女画。所以唐代工笔仕女画的绘画风貌无论从造型结构、笔法、色彩、构图等诸多绘画因素上面都有外来绘画因素的影响,才使得它的绘画风格是丰富饱满。下面的《养蚕西渐传说图》也说明了这一点。

图3.22 《西域通路图》

3.4.4 《养蚕西渐传说图》

《养蚕西渐传说图》(图3.23),作者佚名,木板画,墨画少量设色,纵12厘米 横46厘米,英国大英博物馆藏。

图3.23《养蚕西渐传说图》

此画也是1914年在和阗县丹丹威里克地方的一座废寺发现的,画着一个中国公主和一个侍女,还有织机等。这个故事不仅记载在藏文的于阗历史中,也记载在玄奘西行归国的文献里。《新唐书.西域(上)》中提到于阗“初无蚕桑,丐邻国,不肯出,其王即求婚,许之。将迎,乃告曰:国无帛, 可持蚕自为衣。女闻,置蚕帽絮中,关守不敢验,自是(于阗)始有蚕”。这幅非宗教性的绘画,充分反映了古代各兄弟民族在政治、经济、生产上的关系。[2] 这幅近于单色白描的壁画是画在木板上的,说明了唐代绘画形式的丰富。图中颇似当时“西域”即新疆姑娘的中国公主,她把桑树的种子和蚕卵藏在头饰中偷偷带到当时西域的和田。这幅白描形式的工笔仕女画有可能是“西域”画家按其民族审美要求所画,如同中国的画家画菩萨由最初带胡子的外国形象逐渐变成纯女性的本土风格一样,说明了绘画风格传播的多向与互向性。

[1] 刘凌沧《唐代人物画》第63页

[2] 见王伯敏《中国绘画通史》313页,生活、读书、新知三联书店,2000年

图3.24 《树下女孩》图见同图3.18

3.4.5 《树下女孩》与现代感

第一眼看到这幅画时(图3.24),觉得很有现代感,细品之下,树上挂的挎包很像有些现代女孩子们背的那种包,并且挂放在树上几乎和当代人的习惯是一样的。树下的女孩应该是宫廷中的侍女,拿着木杆,似乎在看着别的贵族女性在游乐。画面粗笔重墨,树叶为平面装饰性的。尽管画得如此拙重,可还是表现出了浓厚生活情味,使人几乎忘记了那粗重的笔墨线条的存在。画面具有浓厚的现代构成之风,黄色和石绿色的运用使画面随浓墨重彩,但毫无沉闷之感。

图3.25 《乐庭瓌夫人太原王氏供养像》

图3.26《女供养人》

图3.27 《正在剃度为尼的青年女性》

3.4.6 《乐庭瓌夫人供养像》及其他世俗女像

《乐庭瓌夫人太原王氏供养像》,这种唐代社会中的妇女形象,在敦煌莫高窟的唐代壁画中比较常见。当时的社会氛围,宗教气氛很浓,一般的善男信女都要舍财供奉,有财有势的施主就更是如此,一方面出资供养神佛,一方面也在表现和炫耀自己,这也是为什么那么多洞窟被开凿的原因之一,130窟乐庭瓌夫妇的供养像,就是其中的一例。乐庭瓌是盛唐时晋昌郡太守,画中穿着圆领蓝袍,腰带措笏,手执香炉,身后有他的12个儿子,服饰相似。特别是乐妻王氏像,丰腴浓丽,雍容自若,丰颊肥体,和《簪花仕女图》中的女性形象几无二致,这足以说明中晚唐时期周昉“周家样”形成的时代风尚影响。有趣的是,画中并不是每个女性都如此丰肥的,王氏后面的女性,随着年龄和身份不同,胖瘦程度是不一样的,在图3.26中,女供养人相貌端庄,比较文静,胖瘦适度的。这也说明了当时深入观察、写实表现的现实主义绘画风格的主体面貌。另外还有宣扬教义的图3.27,是敦煌莫高窟四四五窟壁画“弥勒经变”中的集体剃度情景,一群被宗教信仰剥夺了一生幸福的年青女性正被尼姑们把象征世俗社会生活的满头长发剃掉,变成光头的尼姑,[1] 有些女性已经被剃掉头发,有些正在那里象被等待屠宰的羔羊一样不安,瞧着令人心酸。当时如果有一个皇家妃子出家(例如武则天就曾出家),就要有几百个青年女子跟着一道出家为尼。这幅画把现实主义的手法与宗教绘画很巧妙地结合起来了,画面的色彩尽管有红有绿,但却是沉闷和压抑的;不知是巧合还是民间画家们故意的安排,把用围布围起来准备剃度的这群青年女性画在了神佛们的大脚下方,以写实主义的手法表现了画家们的同情情感。还有这种表面以宗教题材为主题而实质上描绘当时社会生活的画面,如图3.28盛唐第四五窟的《观经变相 十六观》,虽然画了十六组膜拜佛和菩萨的场景,毋宁说是画了十六组以女性为主体人物的工笔仕女画,女性的各种姿态和各种生活环境,无不打上了时代生活的烙印。

[1] 参见刘凌沧《唐代人物画》59页

图3.28 《观经变相 十六观》

图3.28.1《观经变相》局部

3.4.7《菩萨》

图3.29 《菩萨》图见同图3.18

这幅《菩萨》(图3.29)是初唐时期的敦煌莫高窟壁画。初唐时期如同朝阳初生、万物开始了新的面貌,一种展扬和昂扬之气贯注在初唐社会的方方面面。这一特征我们可以从初唐阎立本的工笔仕女画上看出来,在敦煌莫高窟的这位菩萨身上则体现得更加充分,尤其是色彩上,尽管大部分变黑,但留下的红色和少量的石青、石绿色仍然产生一种辉煌。这尊菩萨可以看作是一位人间女性,她的精神是自信的,姿态优美,腰身很细,自然的向前倾给人一种妩媚之感。不似中晚唐时期的女性形象,虽还是有着腰身前倾的习惯动作,但腰身圆粗,呈现的是丰硕而不是妩媚了。

3.4.8《佛说法图》中的菩萨

图3.30 《佛说法图》

图3.30.1 佛旁菩萨之一

这是敦煌莫高窟三二二窟的壁画《佛说法图》,佛两旁的菩萨像两位尽职的助手,在协助佛说法。左右两位菩萨两种性格都刻画出来了,左边这位似乎是个急性子,正在用较大的动势讲解;右边这位显得更有办法,正在循循善诱地宣讲,仿佛都能听得见她慢声细语地声音。这幅壁画也是初唐时期的,因此作为女性形象的菩萨身躯都是较为苗条的。

3.4.9《双菩萨》和显得有智慧的《菩萨》

图3.31 《双菩萨》

莫高窟敦煌壁画三三四窟的《双菩萨》中,两位活泼的菩萨全无宗教气息,纯粹就是两个人间少女。而显得有智慧的《菩萨》则体现出菩萨智慧型的特点。敦煌壁画中千姿百态的说明,所谓宗教绘画也是以现实生活中的女性为模特来塑造的,在寺观壁画中“菩萨如宫娃”之说在这里同样适用,而且表现得女性特征更鲜明、更强烈,图3.31中的菩萨动态就未曾在寺观壁画中见过,还有图3.21的裸体龙女像也是如此。某种意义上说,唐代敦煌壁画也是唐代工笔仕女画的展示场,因为不但有现实的绘画手法,还有浪漫的绘画手法,既“摹神取像”,也把作者自己的爱憎情感关注在画面中。无论壁画中的世俗女供养人,还是天女、菩萨、飞天等,都可以看作是唐代社会生活中女性形象多方面的表现。

3.4.10 《飞天》——色彩写意的形象

图3.32 显得有智慧的《菩萨》

图3.33 《飞天》

这是一幅非常有参考价值的敦煌壁画中的工笔仕女画(图3.33),其价值首先在于它的雄浑大气。吴道子的画虽线描精彩之至,但可惜少有颜色,就是宋代号称“小吴生”的李公麟,同样也没有彩色的作品流传下来,给后人留下巨大遗憾。这不仅使人想到,如果吴道子作品是有颜色的,他的色彩也会像他的线描一样的精彩吗?因为线条和色彩不能分家但也是两个系统,各有各的妙处、不能代替。但吴道子的画没有色彩也成为了画圣,个中的道理,唐代张彦远在《历代名画记》中评论谢赫“六法论”时早已作了说明:“自古画人罕能兼之”。徐建融在论画作传世时也说:“当一件作品,符合了多种可以传世的标准,它的价值当然大于只符合一二种标准者。……但价值的大小,却并不完全看它能符合的标准是普遍性的还是特殊性的,更需要看它在某一标准的要求下能达到的高度如何”。[[1]吴道子的线描达到了精彩之至,完全可以使他的画传世永恒;但没有见到他线色并举的作品面貌,只是文献记载“略施淡彩”谓之“吴装”,如果将他的线描作品填上重彩,估计不会有此白描的效果。吴道子没能留下线色的作品是个遗憾,但从另一个角度使得他的白描艺术树起了一座高峰。好在我们今天能见到张萱、周昉线色并茂的传世之作《捣练图》和《簪花仕女图》等,尽管是传为他们所作和被临摹的作品,且有着争议和探讨,但无疑这些作品体现着不同于其他时代的唐代气息。从发展的角度来说,线色并举、工笔“没骨法”[2] 的风格也是我们多角度探讨唐代工笔仕女画的课题,这幅《飞天》就是很好的借鉴之一。

[1]见徐建融《画以传》,《文物天地》2004年第7期

[2] “没骨法”是中国画不钩外轮廓线、直接以色彩或墨来表现物象的画法,同“勾填法”之画法有区别

常言道:诗言志,画抒情。六朝时的宗炳把山水画当作体现“道”的手段和目的,“山水以形媚道”,[3] 便是他著名的论点。引申到其它的绘画上也同样如此,在描绘人物或物象时,寻求浮游在其之上的那种神韵、那种物我交融、天人合一的精神契合点,也就是所谓的“道”,并非是就人画人、就物画物、摹象取象,而是摹神取象。不同人的学识修养,会面对生活中的人和物有不同的感受。但任何作品,总要极大地体现生命之气,才会给作品以灵魂,与观赏者气息相连。理论上最能说明此问题的,我认为当数《诗品》。虽然它是关于诗风的理论著作,但其中的道理与绘画相通,且自古以来,人们形容好的绘画和诗歌都是“诗中有画”“画中有诗”。《诗品》中把诗歌风格分为二十四项,摆在第一位的就是雄浑,其它俱由此生发。“雄浑”的定义是这样的:“大用外腓,真体内充;返虚入浑,积健为雄”,“荒荒油云,寥寥长风”“超以象外,得其环中”。用这段话来形容这幅《飞天》,我以为是很贴切的。“体”和“用”是古代哲学用语,是指形式和内容。“腓”,覆庇之意,引伸为呈现。“大用外腓,真体内充”是指只有在本体上充满了真实的内容,在外在形式上才能得到壮宏的表现。我们也可以理解为在一幅画中,画面物象的表现灌注了充足的生命力之气——元气,才会使得一幅画活生生的意境跃然纸上,与观赏者气息沟通。“返虚入浑,积健为雄”,我们也可以理解为绘画中,表现物象之时用概括出的绘画语言来表现物象的浑然一体,进入那种无限混沌、原始物质状态的“虚”“无”之境,天人合一之境,进而去迎合老庄哲学中“惟惚惟恍”的“道”。这种浑然一体的状态并非松散软弱,它是有着刚健之气聚集亦即由刚健之气统驭下的笔墨形象构成的浑然一体,只有这样,才是雄浑。这种雄浑之态有如莽莽苍苍的连云,浩浩荡荡的长风;这种超越物象表象,以形写神、重在抓神的方法,才能真正把握中国画的本质,妙造自然,画出“近而不浮、远而不尽”的韵外之致,使人过目不忘,流连忘返。这幅高度写意的《飞天》,可以说完全具备了上述特征。看了这幅画,你会觉得轻松畅快,受到了一次“轻松健雅”之美的熏陶,仿佛使人也随着她在当今都市的拥挤和喧嚣之中,痛快地做了一次天地间精神上的翱翔。

这幅《飞天》的价值还在于,它是工笔画,却充满着写意精神;人物造型大气茁健,却又柔情似水;所刻画的形体结构十分严谨,但“离披点划”的线条却极为松动灵透;线和色结合得当有则有、当无则无,飞动的飘带和裙角处没有勾线条而是以色彩带过,这即是妙处。如果这两处勾了线,那么画面就会小气拘谨;尽管真人不可能飞起来,可画面上人不但飞了起来,而且被“妙置”得天衣无缝,自然而然。整幅画面,形、神、意、境、气表现的完美而充分,这也是整个唐代的绘画的共同之处。这幅《飞天》所缺憾的就是由于年代久远,画面的色彩没有保留住原貌,不过可以从唐代其他画作推想出这幅画的色彩来的。这幅敦煌壁画中的工笔仕女画《飞天》大气度的审美观照和轻松豪放的表现形式,给我们提供了卷轴画和屏风画之外的面貌,对我们深入研究唐代工笔仕女画展示了新的空间。以下的几幅《飞天》都展示着不同的面貌,但是都给人以无拘无束、自由自在的昂扬之感;把女性对自由与幸福的渴望用翱翔的形象来表现,这是中华民族自由精神的载体妙造。

[3] 语出(南朝)宗炳《画山水序》(王氏书苑本),南京图书馆古籍部藏书

图3.34 《飞天》

图3.35 写意式的《飞天》

图3.36 横幅的《飞天》

上面三幅是敦煌莫高窟唐代壁画的原照,以下是经过临摹整理的敦煌莫高窟和榆林窟唐代壁画飞天图片,可以为理解飞天的形式和技法提供一定的价值参考。图片来自南京师范大学黄征教授2001年栖霞会议资料,特此致谢。

图3.37 榆林窟15窟中唐伎乐飞天

图3.38 莫高窟44窟盛唐龛内飞天

图3.39 莫高窟321窟 初唐双飞天

图3.40 莫高窟329窟初唐乐队飞天

图3.41 莫高窟第158窟 中唐 吹笛飞天

图3.42 莫高窟第158窟 中唐 飞天

图3.43 莫高窟第161窟 晚唐 乐队飞天

图3.44 榆林窟15窟中唐献花飞天

图3.45 榆林窟25窟中唐祥云飞天

图3.46 榆林窟第5窟 飞天(原画照片)

图3.47 莫高窟第329窟 初唐 乐队飞天

3.5 唐代壁画与唐代工笔仕女画的经典性

3.5.1 两大类型的画家是基础。

唐代工笔仕女画在中国美术史上有着经典性意义,唐代壁画是唐代卷轴画类工笔仕女画的重要辅证,对唐代工笔仕女画的经典性起着有力的烘托作用。

经典性不是一朝一夕之事,而是逐渐形成的。在魏晋南北朝到唐代,在工笔仕女画由形成到流传扩布、时代相承的过程之中,两大类型的画家即民间画工与士大夫文人画家通过有意无意的观摩、意仿或迹仿等方式的交流、融合,久而久之,其共同的地方愈来愈多,于是发展至唐代,无论是士大夫文人画家、还是民间画工在整体水平出现了一定程度上的共同性,工笔仕女画也成为了民族的、全社会喜爱的习俗上的欣赏品。这可以从寺观壁画、屏风画、石窟壁画、墓室壁画以及石刻线画等绘画作品上看出,也可从唐三彩俑、圆雕和浮雕等雕塑类的艺术作品上看出。这是一个由散而聚、由多而一的运动趋势。另一方面,工笔仕女画在自身生态的历史发展在受外来绘画因素、哲学思潮、时代与社会等浪潮的冲刷中,也在不断的适应中不断地发生着变化,因此唐代工笔仕女画在本质未变的前提下,在具体形态上也会出现不同,如初、盛、中晚唐工笔仕女画面貌上的变化。这是一个由合而分、由一而多的运动趋势。

这两种运动趋势的同时存在和相互影响,构成了唐代工笔仕女画作为民族文化载体之一发展演变的历史过程,而其经典性正是在这一过程中逐渐展露出来的,这一过程和唐代壁画中的工笔仕女图像的发展几乎同步,而导致变化的决定因素是两大类型的画家们。

我们知道,经典是在普通基础上的提炼和升华而成的,说唐代工笔仕女画是唐代人物画高峰时期的经典性绘画,也是在整个唐代绘画以人物画为主、并且是以工笔类型的绘画为主、广大的普及面基础上而言的。唐代工笔仕女画在唐代所有画种之中,之所以能够成为唐代人物画的代表之一,是因为无论在流传到当今的作品上、还是在历代绘画理论的著述上,唐代工笔仕女画都是以经典面貌出现的。如周昉的《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》、《调琴啜茗图》、《内人双陆图》,张萱的《虢国夫人游春图》、《捣练图》等,虽然有的作品尚有争议、或经高手临摹,但能以唐代作品之名流传至今正说明了这些作品受历代人喜爱的程度。唐代朱景玄在《唐朝名画记》中把周昉列在有“画圣”称谓的吴道子之后,而吴道子是以宗教画为主的,在《宣和画谱》中是被列入道释画家的,从绘画本体来说,吴道子以线条取胜,“吴装”是淡彩的,对色彩的表现力的开掘尚有不足,而周昉的“周家样”则是集大成的线色俱全。这说明以工笔仕女画为主的周昉,实际上也相当于人物画的代表画家了。

在这些唐代具代表性的画家和作品背后,由于唐代自唐太宗李世民的武功文治,且他本人既重视书画的政教作用如画凌烟阁功臣像、又很喜爱绘画,如见湖中异鸟便“急呼画师阎立本”[1] 之逸闻,甚至死后也要把王羲之书法带进坟墓之做法的影响,以致唐代有着喜爱书画的社会风尚,更有着一个上至皇族、下至平民百姓庞大的画家队伍。从晚唐时期张彦远的《历代名画记》中载有自轩辕至唐代会昌年间画家372人,唐代之前有151人,唐代画家221人,其中绝大部分画家都画过工笔仕女画。“画圣”吴道子虽是道释为主的画家,但也画过很多的工笔仕女形象,其“天衣飞动”的线描特点很大程度上是据其所画“天女”而说的,因此他是对唐代工笔仕女画有重大影响的画家。还有阎立本,虽不是工笔仕女为主的画家,但其《历代帝王图》和《步辇图》中的仕女形象反映了自魏晋南北朝到初唐工笔仕女画发展演变的脉络,他是代表初唐工笔仕女画面貌的画家。此外,散布于民间和出入于宫廷的画家,由于著录上没有记载的人数一定会更多。唐代工笔仕女画的经典性正是基于这样的广泛基础。

3.5.2 民俗文化性质的壁画与唐代工笔仕女画

唐代壁画带有一定程度的民俗文化性质。民俗性和普遍性某种意义上说是同义语,而和普遍性相对应的概念是经典性。唐代工笔仕女画作为具有经典性的画种,自然是有源之水,有本之木,这源和本之一就是唐代壁画中的工笔仕女图象。

寺观壁画和墓室壁画乃至敦煌壁画都可以视为民俗文化。民俗文化根植于一个民族的社会心理和生活之中,无时不在、无处不有,涵盖面非常广阔。在民族文化精神的哺育中成长起来的民俗文化和同样产生的经典文化,虽然和民俗文化有联系但更有不同,且具有决定性意义,民俗文化与经典文化共同构成了民族文化体系。同唐代其他的绘画如工笔人物画、壁画、花鸟画、山水画、石刻线画等一样,唐代工笔仕女画也是受上到朝廷、下到百姓所喜欢的绘画品种,而这个绘画品种的创造者是这个民族的大众(或其中的某些群体)。由于这个创造不是一时一次完成的,而往往是一个累进、叠加和逐步积淀的过程(远古时期彩陶舞蹈纹盆上跳舞人群从视觉上看就是女性),所以就使工笔类型的仕女画最早的创造者有了集体而无名这个特征,自远古发展至战国、秦汉、魏晋南北朝至唐代成为独立的绘画品种。经典文化是对民族文化精神的形成具有根本性影响的创造,基于广泛的基础上自觉地提炼和加工、升华。例如,“在中国古代,最高的经典文化,无疑是以孔子、孟子为代表的儒家文化。这种文化不是在民众中自发地产生,也并不自发地流传,但经过统治者的大力倡导和行政干预,经过儒学信奉者的有意传授和宣扬”,[2] 在两千多年内成了中国文化的正统。唐代工笔仕女画成为经典性绘画同样是这种类似的情况。

[1] 唐·张彦远《历代名画记·历代能画人名》

[2] 程蔷、董乃斌《唐帝国的精神文明——民俗与文学》24页, 北京:中国社会科学出版社,1996年

前面说过,同唐代其他的绘画如工笔人物画、壁画、花鸟画、山水画、石刻线画等一样,唐代工笔仕女画也是受上到朝廷、下到百姓所喜欢的绘画品种,或者说,唐代工笔仕女画的原型——民俗文化类型的工笔人物画、寺观壁画、墓室壁画等与社会生活关系密切,例如寺观壁画的接受者绝大部分是普通百姓,即乡村农民,市井居人,各种职业、各种社会身份、各种年龄层次的世俗人等,包括妇女儿童。这些人本身就生活于最基层的民俗文化之中,并且是构成民俗文化传统的组成部分。他们的存在,他们的需求与趣尚,他们的取舍和他们在文化传播中的积极作用,往往就受着民俗文化精神驱使,或是这种精神的反映。而这在实际上就营构了与壁画等绘画创作关系极为密切的时代氛围与文化背景。从一定的意义可以说,具象性很强的工笔绘画民俗类文化性正是借助于广大受众去参与、介入或干预着绘画的创作活动,将自己的影响投向唐代工笔仕女画的历史发展进程。吴道子“画兴善寺中门内神圆光时,长安市肆老幼士庶竞至,观者如堵。其圆光立笔挥扫,势若风旋,人皆谓之神助”[[1] 见唐.朱景玄《唐朝名画录》][1];周昉在章敬寺画壁画“落笔之际,都人竞观,寺抵园门,贤愚毕至。或有言其妙者,或有指其暇者,随意改定。经月有余,是非语绝,无不叹其精妙,为当时第一”。[[2] 同注1][2]我们在审视和论述唐代各种绘画和文学的空前繁荣及其原因这一问题时,尤其深切地感受到这一点。包括工笔仕女画在内的工笔类绘画大部分即来源于日常生活实践,可以说是一种形而下意味十足的生活文化。但唐代工笔仕女画经过初、盛、中晚唐众多画家的提炼、升华,特别是周昉一类又是官员又是文人、且在画技和画理上有师承和自身深刻钻研的人,对工笔仕女画有着充分的思辨化、理论化、哲学化,所以,其知识与学问上有渊源,并有“青出于蓝”之鲜明特色,这些综合因素形成了“吴家样”、“周家样”等“大唐丽人”的经典样式。

“大唐丽人”为特征的唐代工笔仕女画是当时社会生活本质的抽象反映,也可以说是其时民俗文化性的屏风画、壁画等绘画的提炼与升华,加工与提高。两相比较,唐代工笔仕女画作为经典性文化要精致得多,系统得多,也集中得多,因此唐代工笔仕女画又总是要反过来影响民俗文化类型的屏风画、壁画乃至宗教绘画等。吴道子被历代画工奉为“祖师”,周昉的“水月观音”在宗教绘画中也独树一帜即为证明之一,所以,丰富多采的民俗类绘画及其悠久深厚的传统,是唐代工笔仕女画的真正根基,是促使它们发生发展的原动力,是决定其方向与成效优劣大小的制约因素。同时,唐代工笔仕女画上又反过来汇入当时的民俗类绘画,更新着旧传统,创造着新传统。

[1] 见唐.朱景玄《唐朝名画录》

[2] 同注1

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号